小学校2年生の春、僕は愛媛県の小さな島から、東京大田区にある大森町という街に引っ越した。それまで島で育ち、ほんの小さな世界で暮らしていた僕にとって、東京の地に移り住んだことは大きな環境の変化だったかもしれない。

とはいえ、小学2年生のころなどたいして何も考えていないし、子どもの柔軟な対応力もあってか、新しい環境に戸惑った記憶はない。友達もすぐにでき、毎日家の近くの駐車場で、野球やドッチボールをしたり、メンコやコマ、友達の家でファミコンの“ロックマン”や“ワギャンランド”に夢中になる、ごく普通の少年として日々楽しく過ごしていた。

そんな僕の日々が少し変わってきたのは、東京に引っ越して1年ほど経ったころ。僕の家の近くには、小さな駄菓子屋があった。その駄菓子屋の奥には小さな扉があり、そこをそっと覗くとその中は薄暗く、数台のゲーム機がひっそりと並んでいる。ゲームセンターというよりは、さびれた旅館などにある、ちょっとしたゲームコーナーのような空間がそこにはあった。

その駄菓子屋には、お母さんから託された少ない小銭をポッケに入れ、うまい棒やあんず棒などをよく買いに行っていたが、決してその奥の扉には入らなかった。毎回気になるのだが入らない。いや、入らなかったというよりは「絶対に入ってはいけない」という感覚が当時の僕にはあった。やはり、小学2年生の純粋無垢なデシちゃんにとっては、その扉の中は、踏み入れてはいけない「大人の空間」と感じていた。

しかし、東京に引っ越してきて1年ほど経ったころ、僕はとうとうその扉の中に入った。もう我慢ができなかった。お母さんにバレてもいい、とにかく入りたい…心臓バクバクで中に入った。

そこには数人の中学生がゲームをしていた。めちゃくちゃ怖かった。が、僕は未知だった空間に興奮しながら、ジッーとその光景を見ていた。

その日以来、そのゲームコーナーに通いまくるようになった。夕方5時くらいまでは、今まで通り友達と遊んだ。友達は5時のチャイムでしっかりと帰宅する。小学3年生にはあたりまえだ。ただ、僕のお母さんは仕事から帰宅するのが7時くらい。いわゆる僕は鍵っ子だったから、お母さんが帰ってくるまでに帰宅すれば怒られることはない。その駄菓子屋も家のそばだったため、僕は友達と別れたあとに、真っ先にゲームコーナーへと向かうようになった。だいたいその時間になると、中学生の兄ちゃんたちが集まってくる。そして、ゲームをしたり、バカ騒ぎしたりと、放課後を楽しんでいた。

僕はというと、その光景を見ているだけ。隅のほうで、ただジッーと。そこの空間にいるだけで、ワクワクしまくっていた。お金などないからゲームなどできない。でも、それでも最高に楽しかった。とくにその当時、SNKのゲーム、“餓狼伝説 2”が流行っていたようで、兄ちゃんたちがそのゲームをしているのを眺めているのが、僕の1日の楽しみになっていた。

そうやって毎日そこに顔を出していると、中学生の兄ちゃんたちも僕に少しずつ興味を持ってくれ始め、向こうから話かけてくれるようになってきた。

「キミまだ小学生でしょ? 家帰らなくて大丈夫なの?」

「1回ゲームやらせてあげるよ。やりたいでしょ?」

「キミがもう少し大きななったら、ちん◯ンからカルピスを出せるようになるよ」

とか、そんなお兄ちゃんたちとの何気ない関わりを非日常と感じ、僕の心を高鳴らせた。

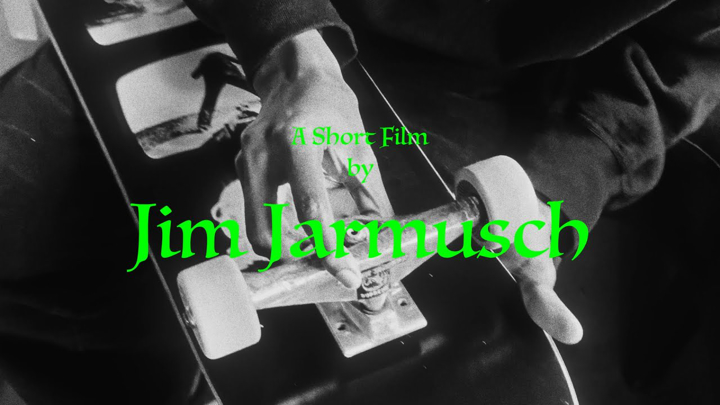

そんな日々を過ごしていたある日、いつもと変わらず、夕方にその駄菓子屋へ行った。するといつもの兄ちゃんたちが、駄菓子屋の前で、何やら奇妙な遊びをしていた。木の板にローラーがついている不思議なもので。

「うわ! なんだそれ

一発でとりこになった。身体に衝撃が走った。やばい、めちゃくちゃ楽しそう…。同時に、「僕も中学生くらいになったら、その遊びをするようになるんだな」と直感した。

数年後、僕は本当にその遊びをするようになった。そしてとりこになった。そう、スケートボードに。

あれから、もう20年ほど経っているが、今でもあの駄菓子屋での日々を思いだす。それほど、当時の僕にはワクワクの日々だったのだろう。あの、ドキドキしながら、駄菓子屋の奥の扉に入った瞬間。

きっとあの瞬間が、僕のスケート人生の始まりだったのだ、と今ではつくづく思う。

DESHI

旅とドトールと読書をこよなく愛する吟遊詩人。 “我以外はすべて師匠なり”が座右の銘。