「両方とも同じくらいうれしかった」とスパンキーことケヴィン・ロングは、まだ信じられないと言わんばかりに息を吐きながらそう言った。「うれしかったと同時に、オレのクソみたいな絵がボードグラフィックになってることに衝撃を受けたのを覚えてるよ」と笑いながら、Bakerで初めてシグネチャーボードを獲得したときのこと、そして自分のアートワークが初めてボードグラフィックに採用されたときのことを振り返る。2004年頃、ケヴィンはBakerのブランドマネージャーであったロビン・フレミングを訪ねていた。そして彼女のコーヒーテーブルの上に適当な落書きを残したまま帰ったという。その落書きが思いがけず、自身の初期のシグネチャーモデルとして彼の元に戻ってきたのである。不満そうな表情をした魚が「Dipsetがギャングスターのような状況。どうすればいい?」と問いかけるグラフィック。

そのうち、このグラフィックは擬人化された生物が面白くナンセンスな言葉を発するというテーマとして確立されることとなり、現在もケヴィンはBakerのアートディレクターとして使用し続けている。彼は幼い頃からスケーターが描くグラフィックに惹かれていた。「いつか自分もアートワークを提供したいと思ってた。そしてBakerが了承してくれたんだ」と思いがけず夢が叶ったときのことを語る。自身のキャリアの初期にはライダーがグラフィックを担当することを了承してくれるスポンサーを持つことは贅沢だと考えていた。自身のアートワークを提供したいという気持ちを抑えていたのだ。「いつかやりたいと思ってたけど、Bakerから新しいグラフィックが出る度に自分はまだまだだと感じて」と彼は言う。

ケヴィンはスケートとアートの才能を持ち合わせたスケーターに多大な影響を受けてきた。ニール・ブレンダー、マーク・ゴンザレス、エド・テンプルトンの名を挙げながら「それが彼らのスケーティングと人格を高めた」と言う。そしてゴンズに影響を受けないなんて不可能と言いながら、10代の頃に出会ったテンプルトンの作品をリアルタイムで見たことも重要だったとしている。さらに「マックス・シャーフのバートランプの背景にあるゴンズの壁画がなぜかとても印象に残っている」と言う。「洗練させようと思ってなく、ユルく、手描きで、未完成のような作品…。技術的なことは抜きにして、自分なりのやり方でやればいいんだ、ということがわかったのは大きな収穫だった」。

必ずしも完成形の作品だけが好きなわけではない。彼曰く、スケートコミュニティにおける歴史的作品は完成形が多く見られるとのこと。ケヴィンは特定の時代の作品に執着するのではなく、つねにさまざまなものを吸収する形で創作を楽しんでいるようだ(とはいえ初期のBakerのグラフィックはAntiheroとKrookedを少し混ぜたようなもので、自身にとって重要な存在だったと話している)。

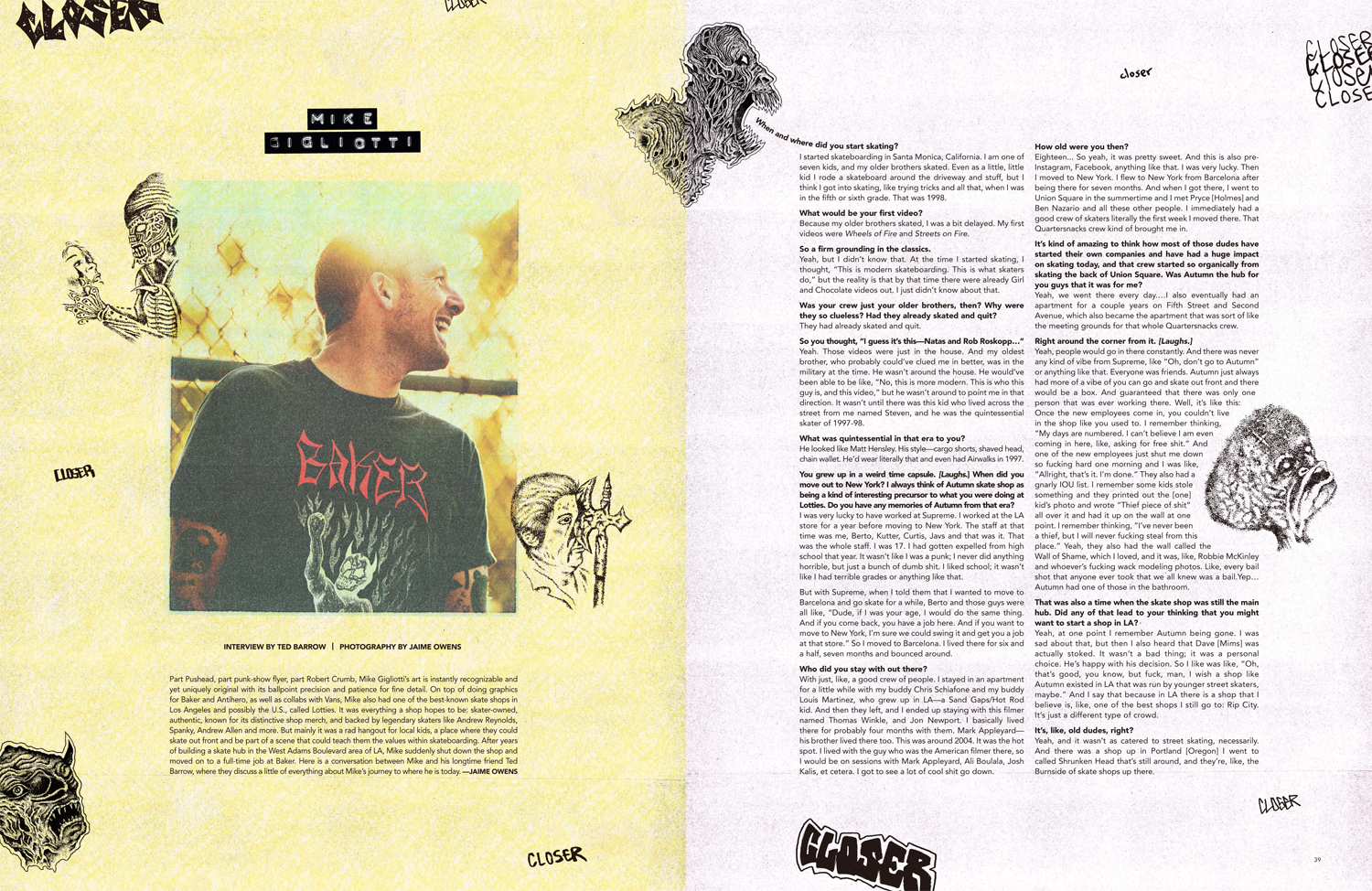

「オレが吸収したものは、スケートに関連したものや他のスケーターに教えてもらったものばかり。正式にアートを学んだわけじゃない」とケヴィンは笑う。「レイモンド・ペティボンのようなアーティストもスケートと繋がりがある。ロバート・ラウシェンバーグ、サイ・トゥオンブリー、クリス・ヨハンソン、ジョー・ロバーツ、バリー・マッギーもそう。でも影響を受けたのは、Neckface、ジェリー・スー、マイク・ジリオッティ、メリル・スミスとか実際に会った人たち」。

あの不可解な魚の落書きから約20年、ケヴィンのクリエイティブな責任はますます大きくなっている。そこに父親としての役割も加わり、さらにスケートへのアプローチに磨きがかかる。このように人生における3つの側面が調和していることを、彼は真摯に語ってくれた。プロスケーターとアートディレクターというBakerでの役割、そして父親としての責任。ビデオパート制作、仲間、創作のプロセス。それらについて、1時間ほど電話で話を聞くことができた。

「バカすぎなく、スマートすぎないこと。それがBAKERなんだ。バカげてるのはいいけど、スマートすぎるのはダメ」

CLOSER(以下C): ケヴィンはいろんな手法で創作してるけど、初期は絵描きソフトのEtch A Sketchのドローイングが多かったよね。あれはどのように始まったの?

SPANKY(以下S): Bakerのツアーに行こうとしたときに、クリスマスに母親からもらったEtch A Sketchが転がってて。それをそのままバックパックに放り込んだんだ。そしてツアー中にそれで遊び始めたってわけ。初めて描いたものも覚えてる。『Video Days』に収録されたゴンズのキンクレールでのボードスライド。出来はよくなかったけど楽しかった。スケートの絵は階段とかも描けるから簡単なんだよね。それからそのツアー中のデモ用のフライヤーも作った。ちょうどInstagramを始めた時期だったから、そういうものを投稿してた。同時にEtch A Sketchでもっと細かいものも描けることがわかって、本格的にやり始めたんだと思う。あのオモチャの面倒くささは誰もが知ってるからみんな反応したよ(笑)。7、8年前の話かな。

C: Etch A Sketchについて深く掘り下げるわけじゃないけど、あのオモチャだと毎回絵を消して描き直さないといけないよね。その刹那的な創作の魅力は?

S: オレは制限のあることが好きだから。少しカオスになることでより楽しくなるし、ある種の障壁にもなる。そうするとあのオモチャに時間をかけたくないという人も出てくるから、あれで何かを描くことができるとより充実した体験になると思うんだ。絵が消えてなくなることを考えると、ある意味プレッシャーもなくなるし。だから練習になる。まあ、その絵を写真に撮れば消えないけど、要は1日中没頭してハッピーになれるということ。儚くて刹那的な感じはするけど、シリアスになりすぎなくていい。

C: あれは振ると絵が消えるんだよね?

S: そう。振ったり、地面に落としたり、車の振動でも消える(笑)。

C: バンに乗ってて、スピードバンプの振動で絵が消えちゃったことは?

S: あるよ。結構な頻度で(笑)。そうなると再現できないから面白いよね。20分描き続けていきなり消えることもあるし。

C: Chrome Ballのインタビューでも少し触れてたけど、仲間の面白い写真やスケートの動画を加工したりしたものをInstagramで発信してるよね。あれは全部スマホで編集してるの?

S: そう。すべてスマホ。ずっとやり続けてるから、他の人が見たりして「そこで消えちゃえばいいじゃん」とかアドバイスをくれたり(笑)。それに触発されて没頭しそうになったり…。ずっと頭の中で考えてる。全体の流れを説明すると…。まずオレのスマホの編集技術はかなり適当。でもずっとやってるから何年もかけて磨きがかかってる感じかな。動画に関してはあるプログラムを持ってて、仲間の写真を加工するのにも使ってる。Photoshopの粗製版みたいなやつ。それを使ってストップモーションのようなコマ送りのアニメーションを作るんだ。スクリーンショットを撮って、1コマずつ遊んで、それを取り込んで、スピードアップして、音を入れて完成。

C: Lottiesのプロジェクトにも参加してたよね。前回はマイク・ジリオッティに登場してもらったけど、彼も今はBakerで仕事をしてる。あのショップに関わった意義について話してもらえるかな。クルーが確立されたし、ダニエル・ウィートリーが作ったビデオも最高だった。

S: 最初にオープンしたロケーションは当時の家の近くだったんだ。マイクとはNYやLAのSupremeで働いていた頃からの長い付き合いで、友達ではあったけど親友というわけじゃなかった。ショップが移転してから頻繁に通うようになって、ビデオを通してみんなでつるんでスケートをするようになった感じかな。そしてすぐに親しくなった。彼がやってたショップ、彼が作ってたもの、そしてその周りに形成されたコミュニティに対してリスペクトしてたよ。とにかく彼のショップをサポートしたい、プロジェクトに参加したいと思ってた。ウィートリーはいいビデオを作ってたし、すべてがいい感じだった。同時にマイクはBakerのファンだったんだ。彼は素晴らしいものを作ってたし、オレがBakerで裏方としてアンドリュー(・レイノルズ)とより密接に仕事をするようになって。Lottiesでマイクが作ってたTeeを見て、彼がスケートコミュニティの中で一番好きなアーティストだと思うようになった。オレがマイクにBakerのボードグラフィックをオファーしたとき、アンドリューも偶然同じタイミングでオファーしてたと思う。そしてそれが実現してからノンストップ。どんどん仕事をこなしていった。最初は1シーズンおきだったのが、今では毎回シリーズを担当するようになってるし。今は、マイク、アンドリュー、オレの3人であらゆるクリエイティブな決定についてやり取りしてる。マイクはBakerにとって大きな存在なんだ。ブランド全体のクリエイティブに影響を与えてる感じ。

C: Bakerの“Horses”パートはLottiesのビデオ制作から始まったんだよね?

S: ダニエル・ウィートリーがセッションを組んで、アンドリュー・アレン、レイノルズ、ジェリー、マイクと一緒に滑ることが多かったんだ。そしてウィートリーがVansとLottiesのコラボビデオ制作を始めた。よく一緒にフィルミングしたよ。使われたのは1トリックだけだったけど、ダニエルといろいろ撮影してた。しかもちょうど『Baker 4』がリリースされた直後で。他にビデオプロジェクトがなかったからいい感じでパート撮影がスタートしたんだ。ウィートリーとは可能な限り連絡を取り合って映像もたくさん撮れるようになった。Lottiesのビデオをもう1本作ろうという話もあってマイクも乗り気だったんだけど、ショップが閉店していろいろと大変になっちゃって。それでBakerのパートとしてリリースすることになったんだ。

「もし撮影で何度も同じスポットに戻ってるとか忙しくてメールの返信が遅れたとしても、みんな状況を把握して理解してくれる」

C: ちなみに娘さんはスケートボードを“Horses(馬)”と呼んでるんだよね?

S: そう。早くからおしゃべりで。パートを撮ってるうちに娘がなぜかスケートボードを「馬」と呼ぶようになったんだ。それがタイトルの由来。家を出るときも娘に「馬やってくるね」って(笑)。我が家での流行りだね。

C: 実は今回のインタビューについてウィートリーと話したんだ。彼は「ウォールやタイトなバンクを攻めたりウォーリーを多用したスタイルが好きなスケーターとして、そういうスタイルが恩恵を受ける今の時代でよかったと感じてるのかな?」と言ってた。実際のところ、この時代の流れがあるからこそ、ケヴィンのキャリアの寿命が延びたと思うことはある?

S: それは確実にあるね。それに気づかなかったらヤバいよ。オレのキャリアはずっと時代の流れに助けられてきたと思う。俺のスケートスタイルも必然的にそういう方向に進んでいった。スケートの流れもまた、よりクリエイティブなスタイルが求められる方向に進んでると思う。さまざまなスタイルが流行ってる理由を語ると長くなるけど、オレは今の時代が一番幸せだ。

C: Chrome Ballのインタビューに戻るけど、「自分が主役になることはないと自覚してる。尋常じゃないラインナップに身を置くと、ただただベストを尽くしたいと思うし、そこにいられることを幸せに感じる」と言ってたよね。でも“Horses”のようなパートでは、フルレングスと違って自分が主役になるんじゃないの?

S: そう考えると変な感じだね。というのも、ウィートリーとともに、単独で、あるいはふたりで表現するようなものを作ってるわけだから。怖いけど、楽しいし、力が湧いてくる。大げさな話じゃなく、じっくりと、自分の力で、そのときの自分の作品を作ることができたのはよかったと思う。やっぱりうれしいね。大好きなスケーターと一緒にビデオに出られることにも感謝してる。BakerやEmericaのビデオに出られてるんだから文句は言えないよね。

C: 最近は1シーズンに担当しなければならないグラフィックが決まってて、かつプロスケーターとしての仕事もある。本来ならスケートしなければならない日に絵を描くこともあると思うけど、それも仕事だから気が楽というのはある?

S: どちらかが優先されることもあるけど問題にはならないかな。両方ともシームレスな関係だし。もし撮影で何度も同じスポットに戻ってるとか忙しくてメールの返信が遅れたとしても、みんな状況を把握して理解してくれるし。それが契約に組み込まれてるんだ。マジでありがたいよ。でも逆にスケートに行きたいけどBakerの仕事が溜まってることもある。完全に父親モードになってることもあるし。でも幸いなことに、今のところ両立できてるね。

C: 子育てしながらもじっくり絵を描く時間を設けることはできてる? そうすると強制的に仕事をしてる感じがする? 思い立ったらすぐに鉛筆とスケッチブックを持って没頭するのが一番いいという人もいるけど、子供がいるとなかなかそういうわけにもいかないよね。

S: そうだね。でもオレの人生はそういう突発的なインスピレーションに重きを置いてきたと思う。これまで計画的だったことはないし。時間管理? 無理(笑)。だから今は大変だよ。絵を描く時間を作るということ自体、変な感覚。今までの仕事のやり方と違うし、大変だと感じることもある。たとえば「今度ボードシリーズがある。じっくり座って終わらせないと」って。でもすべてを整理する方法は見つかるもんなんだ。インスピレーションを感じたらそれを書き留める。そして少しオーバーな表現だけど「コンセプト化」の段階にあることを認識して…。「よし、ハンモックに横たわるホットドッグを描こう」とか。そしてそのアイデアを書き留めて時間があるときに取り組む。基本的に今までより整理整頓できるようになったと思う。それでもほとんどの人にとっては完全に混乱した状態だろうけど(笑)。以前はリビングルームや自宅の小さなアトリエとか、どこでも絵を描くことができたけど、今はほとんどの場合、Bakerに行かないと描けない。車で30分ほど離れたBaker Boysに行って作業をするんだ。

C: Bakerのアートディレクターとしての1日はどんな感じ?

S: シーズンによって違うね。Bakerでスケジュールを管理してくれる人がいるから助かってるよ。たとえばカーリー・ジョンセン(Bakerのブランドマネージャー)が「今週はハットの最終調整」とか教えてくれるから。「マジ? もうハットの段階?」ってな感じ。その週の2、3日は、アイデアやアートワーク、帽子を集めて作ったサンプル、前シーズンにやりたかったけどできなかったアイデアとかを並べるんだ。同時にカタログを作ったり、他のアーティストからアートワークをもらってボードにレイアウトするためのモックアップを作ったり。すでに完成してるボードシリーズのトップグラフィックに手を入れたり。あるいは自分のアートワークを調整したり、ボードのサンプルをチェックして色の具合とかプライの色を確認したり…。基本的に品質管理をやってる。すべてのアイデアがオレの脳から出てくるわけじゃないから。マイクとアンドリューとオレの3人でアイデアを出し、それをブラッシュアップして、最終的にいい感じになるようにしてるんだ。それが超つまらないかどうかはわからないけど(笑)。ソックス、ハット、シャツ、グラフィック、カタログ、アドとか、いろいろあって終わりがない。シーズンごとに一番クレイジーなのはボードをまとめるとき。1シーズンで25枚のボードを作るんだけど、大量のシグネチャーと数少ないアーティストシリーズがある。プロにボードを割り当てて、まとまりを持たせ、うまくまとめないとならない。それも楽しいんだけどね。すべての作品をライダーが納得するように仕上げること、そしてバカすぎなく、スマートすぎないこと。それがBakerなんだ。バカげてるのはいいけど、スマートすぎるのはダメ(笑)。

C: もちろん家族との時間も大切にしたいわけだよね。その分、目的を持ってスケートするようになったんじゃない?

S: そう。それが大きな変化だね。妻が妊娠したときからそうなった。1日の時間配分が変わるから。家を出るときは効率重視。深刻に考えすぎずに楽しんで滑りたいけど、やっぱり時間を有効的に使って家族のもとに戻りたいから。オレたちは駐車場で座り込んで悪口を叩きながら、1日の大半をスケートをしないで過ごすことに慣れてる。特にLAでは車で移動することが多く、キックアウトもされたりして、なかなか時間を有効的に使うことができない。今はそれをつねに意識してる。共働きで育児もある。だから時間を意識するようになったね。「オレは今、ベビーシッターを雇って撮影してる。この縁石を滑るためにXXドルかかってる」って感じ(笑)。

「BAKERが優雅に歳を重ねてるのは、アンドリューが優雅に歳を重ねてるから」

C: インタビューでアンドリュー・レイノルズが娘のステラが小さい頃の同じような状況について話してたのを思い出したよ。「仕事をするために金を払わないとダメな状態だ」って。ある意味、プレッシャーになるだろうね。

S: 心理的には「金を払って仕事に行く」という概念に慣れるのは奇妙なことだよね。特にスケートの場合は、さっきも言ったように、適当である感じに慣れきってるから。真剣になりすぎず、自分のスケートをどのように見せたいか。いつどのように撮りたいか、何を達成したいのか。そういったことを考えることで、最終的には自分が大きく成長したように思う。今は「毎日適当に撮って2年後に何ができるか」ではなく「自分のベストを尽くすためにこの1日をどう構成するか」と考えながらパートに取り組んでる。Bakerでは担当する仕事がどんどん増えていくけど、それも段階を踏んでのことだから。学んだことが自分の責任になっていったんだ。状況がすべて一夜で変わったわけじゃないからラッキーだと思う。そしてスケートをすることで人生におけるすべてのことをよりよくできるようになったと実感してる(笑)。それがオレの性格なんだ。自分の中にある余分なエネルギーをすべて使い果たしたときによりよい仕事ができる。スケートで得たものが自分の人生に役立ってると認識してるよ。

C: 20年の歴史を持つブランドとして、Bakerは驚くほど熟成されてると思う。というかアンドリューもそうだよね。ビジュアル面でもBakerは独特だし、それはケヴィンとマイクの参加によってさらに強化された。

S: まず、ありがとう。でもBakerが優雅に歳を重ねてるのは、アンドリューが優雅に歳を重ねてるからなんだ。最終的にBakerはアンドリューの作品なんだから。彼はBakerのあらゆることに関与してる。またそれこそBakerの美学が熟成した理由でもあると思う…。アンドリューがスケートラットだからこそ、つねにスケートコミュニティで起きてることとリンクしてるんだ。ずっと現場で滑ってるから。今そこにいるわけだから、10年前に起きたことを再現しようとなんてしない。どんなブランドでも、ある一定のリズムに乗るとそのリズムを崩さないようにするために進化を止めてしまうことがある。でも潮流に合わせて変化し、トレンドを追うことなく、スケートの進化に合わせて進化するスケーターもいるんだ。

C: プロスケーターが裏方の仕事に転向するという典型的な流れは、スケートのキャリアが一段落したときに起きることが多い。でもケヴィンはこの数年間、これまで以上に一生懸命滑って、本当に最高の状態で、しかも今もそれを継続してる。現役を終えてもできる仕事が明確になったことで精神的な重しが取れて、今この瞬間のスケートをより楽しめるようになったということなのかな?

S: プロスケーターという職業は、いつ自分の身体が裏切るかわからない儚いものだと感じてきた(笑)。最近は一瞬一瞬を楽しんで、つねに全力で滑らないといけない。そして一歩下がって「これでいいんだ。キャリアがすぐに終わることはない。安定してる」と感謝できる瞬間がある。でも、そうだね。たしかに今のオレの人生には安心感がある。そのおかげで、すべてのことに必死にならなくて済むようになったよ。

自身へのアートワークであるShikaka、2019年作。

各スケーターにアートワークを割り当てたり、ラインのコンセプトを考えたり、外部のアーティストを呼んだりしている段階では、たいてい他のアートに夢中になっていたり、マイクが作っているものに夢中になっていたりする。自分が大ファンであるアーティストを招き、シリーズを作るという素晴らしい機会を得たのだから、自分もその一部になりたいと思う。アートのファンとしてだけでなく、彼らと一緒に仕事をすることが正しいように思えるんだ。「アーティストとして活動するオレの仲間。4人のシグネチャーモデルを担当して、そのうちのひとりがオレだ」ってね。

アンドリューとマイクに、彼らのアートワークがボードシリーズでどのように見えるかを説明してアーティストを売り込むんだ。そして全員が納得したら、それをそのアーティストに見せる。ボードの上にアートを配置するのは難しい。大ファンであるアーティストにアートワークの提供を依頼しても、うまくボードにフィットさせることができなければ彼らの時間を無駄にすることになりかねない。ベストなシナリオは、既存のアートワークを使用し、その後に自由にいじってもらう。ほとんどの場合、そのオリジナルのサンプルを使用することが多い。

オレはいつも自分のボードや自分のアートワークのにに惹かれるわけじゃないけど、今のところ自分のアートワークを避けるのはちょっと難しい。選べるならマイク・ジリオッティのものを選ぶ。自分のシグネチャーよりもローワンのシグネチャー。その際、自分が担当したグラフィックということもあるけど、それは「Bakerアート」みたいな感じ。その境界線が少し曖昧になって、区別がつかなくなってきているのかもしれない。もう少し大雑把でロゴ主体のものは、Bakerと切っても切れない関係だと思う。一方、水彩画や細密画、アーティスティックなものはよりパーソナルに感じられるかもしれない。あのAce Venturaのグラフィックは、友人へのポストカードに描いたもの。映画や子供の頃の思い出のひとつ。Bakerでは、必ずと言っていいほど間抜けなグラフィックが登場するところが気に入っている。それがすべてにおいて一番好きなところだ。あまり深刻に考えすぎない。「スマート」ではないけれど、「軽率」でもない。

スパンキーが語るアンドリュー・レイノルズ

アンドリュー・レイノルズへのアートワークであるMind Bender、2019年作。

アンドリューはつねに「The Boss」なんだ。オレがスケートカンパニーで働き始めてから、彼は最も大きな、いや、最も重要な存在。いつも彼が「おい、これ見ろよ。これ、かっこいいだろ?」と言ってくるような関係。アートでもスポットでも何でも、いつも同じような会話をしている。最近は一緒に仕事をしているから、以前より親密になっていると思う。朝の7時にスケートスポットやグラフィックについてメールで話し合ったり。オレはつねに彼に刺激を受けている。彼はかなり深い部分でみんなを手本として導いてくれる。

彼のAladdin Saneのボードはかなりヤバくて何度も乗った。Weekend at Bernieも好きだった。これはドローイングで、彼がバーニーで、グレコとエリントンが映画のポスターのように彼を支えているんだ。結局、これはローワンのボードとして作り直されたんだけどね。Aのグラフィックもかなり象徴的。あの時代のベイカーを思い出す。

アンドリューのグラフィックには敬意や尊敬の念はあまりなく、その時々の笑いに合わせて彼の顔をスポック博士に乗せているだけ。アンドリューは、集中するときはとことん集中する。細部にまでこだわるんだ。「こんなのがいい、これを連想させるものがいい」とか。一方で「自分の好きなようにやれ」ということもある。

スパンキーが語るサミー・バカ

サミー・バカへのアートワークであるWhat It Do、2022年作。

使い古したテーマだけど、今回もサミーがサメ役。クソみたいなものを描こうとせず、かといって尊大にならないようにするための訓練。最初はサミーを描こうと思っていなかった。小さなサメを描こうとしていたんだけど、その過程でショーツを穿かせたんだ。そしたら「あ、靴下とConverseも履かせなきゃ」ってなって…。そして、半分サメ、半分サミーが誕生。

「My dog, what it do」という言葉。サミーからメールをもらうと、いつもこんな感じで始まるんだ。それをグラフィックに書き込んで、すぐにサンプルを送って興味を持つか確認してみた。こんな確認作業はすべてのライダーにするわけじゃないけど、サミーはこだわりが強い。また、黒、紺、白以外の色だったら、彼が興味を持つことはなかっただろうということもわかっている。だから、まず彼に確認することがあるんだ。シリーズを描き始める前に「これでも大丈夫か?」と聞いたら、笑いながらOKしてくれたよ。

親になることについての彼の熱意は最高だ。娘が生まれることを話したら、彼はマジでよろこんでくれた。そういう共通点があるのは楽しいね。『Baker 4』のミッションも、まさに映像で観た通り。大所帯で、子供たちもいて、今まで参加したことのないようなセッションになった。あのときの彼のスケートも、普段の彼のスケートも、とても慎重でリスクが高く、プレッシャーのかかるものだった。すでに15回ほどトライしたことのあるトリックを、わざわざバスで子供たちと一緒にラスベガスまで行って試しているんだ。オレたちはみんなその場にいるわけで、まさに一大イベント。オレにとってはプレッシャーの塊でしかないけど、彼にとっては家族ぐるみのイベント。子供たちはNeckfaceやオレと一緒にいて、父親がヤバいトリックにトライしている間、とても行儀よくしているんだ。彼がトリックを決めると、子供たちは大喜び。とても素晴らしい雰囲気。かなり個性的だ。それが大好きだし、彼のことも大好きだ。

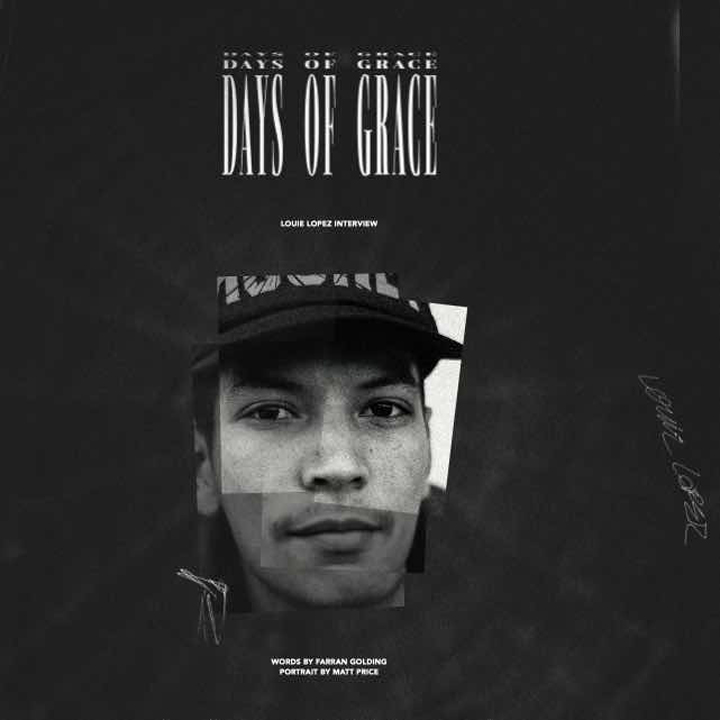

スパンキーが語るローワン・ゾリラ

ローワン・ゾリラへのアートワークであるWaters、2022年作。

ローワンは、彼とスケートを始めてすぐにオレのお気に入りのスケーターになった。シーズン間の空いた時間に、自分が取り組んでいるアートワークから採用するものを選ぶという贅沢な機会がある。このグラフィックの場合、ゆっくりと絵を描く時間があった。通常シリーズを完成させるとき、何かひとつかふたつの作品を描いたりして、そのトーンをキープしながら他の作品を描いてまとめるというパターンが多い。

小さい頃から、動物を描いたり、動物に惹かれたりしていた。1日中、馬や犬を描くこともできる。頭が大きい馬の水彩画を描いていて、いい感じの違和感になる具合に身体を縮めたことがあった。そういう微妙な違和感が好きなんだ。いい色に出会うと「この色でボードを埋め尽くしたくない」と思うこともある。ボードをキャンバスとしてだけでなく、自分が乗りたいものとして考えて、「この美しいマットブルーを目立たせたい」と思うんだ。

面白いことに、オレたちは数ヵ月先のシーズンに向けて制作しているから、偶然にもちょうど“Horses”パートが完成したときにこのボードがリリースされた。シーズンを組み立てていく中で「これはローワンに、これはアンドリューに…」といった具合。基本的に自分のシグネチャーモデルのグラフィックは描かない。オレのシグネチャーモデルは1シーズンにつき1枚。マイクのドローイングが気に入って「これ使っていい?」と言うこともある。ローワンのモデルが出たときは「これオマエのモデルのほうがよかったでしょ!」って。当時はたぶん娘を膝に乗せて描いていたんだと思う。赤ちゃん馬と、お母さん馬かお父さん馬みたいな感じ。でもローワンのモデルになったのはうれしい。彼が気に入ってくれるといいんだけど。

スパンキーが語るケイダー・シラ

ケイダー・シラへのアートワークであるBro Whaaat、2022年作。

猫役のケイダーはシリーズの一部。自分のモデルに採用された魚のアートワーク(Fish Face、2004年作)のように、生き物を擬人化したテーマ。落書きと、当時の若者たちの言葉の引用、それを意図的に混ぜ合わせたもの。これを何度も繰り返すことで、敢えてコピーのコピーを作っているんだ。最初はサミー・バカをサメにしたとき。でもこのテーマはもう終わりと思っていたら、スケッチブックの中にケイダーを猫に見立てた落書きを発見。それがかなり間抜けで。それをオフィスの人たちに見せたら、ケイダーだとわかったらしく、部屋の向こうから笑い声が聞こえてきたんだ。猫にケイダーの顔をつけるという中途半端な試みだったけど、なんとか採用された。

オレはポートレートが得意だとは思っていないけど、妻は「ケイダーのポートレートはいつも本質を突いている」と言ってくれる。独特な顔なんだろうね。それがケーダーの特徴。安っぽく聞こえるかもしれないけど、彼は何をやっても人を惹きつけられる、よくわからない性質の持ち主。それが写真やポートレートに表れているんだ。

ポートレートは何度も描き直す必要があるけど、彼の顔を漫画にするのは楽しい。ポートレートを担当することになったら、まずは確実に楽しく描けるケイダーから始めようと思っている。

先ほどBakerのグラフィックの「ルール」として、あまり深刻に考えすぎないという話をしたけど、それはあくまでも楽しむということ。でも最近は、誰かの目に触れるものだから、それなりの敬意と配慮を持って扱わなければならないと思うようになった。全体として、多くの人が見るものだから、内輪で笑えるものだけじゃなく、あらゆる側面を尊重できるようにバランスをとるようにしている。

問い合わせ

closerskateboarding.com / @closerskateboarding

@bptrading