劇場公開中のドキュメンタリー映画『ALL THE STREETS ARE SILENT:ニューヨーク(1987-1997)ヒップホップとスケートボードの融合』はこの人の尽力なくして存在し得なかった。'80年代後期から'90年代初期のNYでスケートとHip-Hopを繋いだグラウンドゼロ、Club Marsを手掛けたユキ・ワタナベ氏に話を聞いた。

—MK

VHSMAG(以下V): まずNYに移住する前は日本で何をやられていたのですか?

ユキ・ワタナベ(以下Y): 日本ではいろんなコンサートツアーをやっていました。知り合いと制作事務所を立ち上げて、ユーミンが荒井由実として活動していた時代に全国ツアーを頼まれて60ヵ所くらい形にして。演劇もやっていたので紅テントや村上 龍の『限りなく透明に近いブルー』の映画プロモーションをしたり。サディスティック・ミカ・バンド、上田正樹、キャンディーズのツアーとかもやっていました。

V: 何がきっかけでNYに渡ることになったのですか?

Y: 1977年に晴海埠頭で「くじらを救おう」をテーマにしたRolling Coconut Revue Japan Concertという世界イベントをやることになったんです。ウッドストック規模になるという話でした。そのときにウッドストックを作ったマイケル・ラングと知り合って「今度NYに行くときに遊びにいくよ」みたいな感じで別れたんです。その印象がすごく強くて。そのときに友達がNYに行くというんで一緒に行きました。

V: そこから永住したんですか?

Y: いや、まだですね。そのときは増尾好秋さんという’70年代後期にジャズ界の新星と言われたギタリストに契約書を渡してほしいと知り合いに頼まれたんです。増尾さんはNYを拠点としていましたから。とりあえず僕は増尾さんに契約書を渡したんですけど、最終的に彼の手伝いをすることになったんです。日本のレコード会社を探したり。僕は東京にオフィスがあったんですけど、年に2回ほどNYに飛んで、2、3ヵ月滞在して増尾さんのレコーディングをするわけです。それを繰り返していたんですよね。それで毎回ホテルも高くつくので’80年にNYでアパートを借りました。ハウスウォーミングパーティをやってたらTVでジョン・レノンがすぐ近くで撃たれたってニュースがやっていて。そんな時代でした。

V: あの事件のときは近所にいたんですね…。

Y: そういう感じでNYにウェイトを置こうということで東京のオフィスを閉めました。NYで何かをやろうと思ったんですけど、英語が完璧じゃないしコネクションもあまりない。昼は英語を学ぶためにNYUに通って、夜はナイトクラブ。Studio 54とかに出入りしてドアマンとかマネージャーと知り合いになったりして。そういうことをやっていましたね。

V: NYでの生活はそこからのスタートだったんですか?

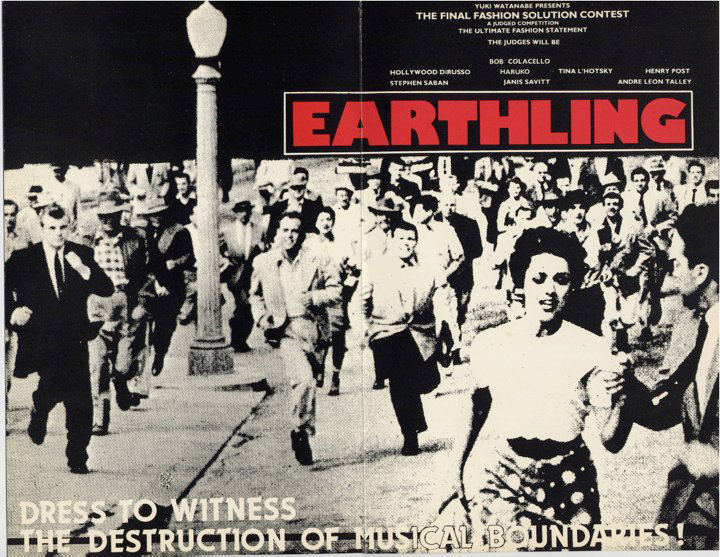

Y: そう、底辺から(笑)。そこからDanceteria GroupとかPeppermint Lounge Groupといったプロモーターの知り合いもできて。それで’81年に立川直樹さんというプロデューサーからEarthlingという日本のバンドのライブをNYで形にしてほしいと頼まれたんです。当時はクラブに出入りして知り合いもいたから一応引き受けました。でも僕はアメリカでは完全に素人。とりあえず日本で活動していたときのシステムを思い出して…。NYで3ヵ所、ボストン、コネチカット、フィラデルフィア、ワシントンDC。結果的に7ヵ所でライブをやりました。そうなると一緒に仕事をしたクラブには素通りで入れるようになるし、仕事の話をするのも楽になったんですよね。

V: なるほど。ちなみに『All the Streets Are Silent』の劇中でMadonnaの話がありましたよね。彼女はどんな感じだったんですか?

Y: その後に僕が仕事をしたのはDanceteriaというクラブだったんですよ。14階建てのビルの地下から4Fまで、そして屋上を使ってアートショーを企画しました。あとは夏のNYは暑いんで屋上をビアガーデンにしてパーティをしたり。そこにたまたまMadonnaが来たんですよ。「私、Madonnaっていうの。明日ライブがあるからおいでよ。すごく有名になるから」って(笑)。そのときにたまたまステージが空いてたんで「1曲やってくんない?」って歌ってもらったんです。たしかデビュー曲の“Everybody”でしたね。この曲のプロデューサーのマーク・カミンスもビデオのディレクターのエド・スタインバーグも知り合いでした。だからこの曲自体が知り合いのプロジェクトだったんです。

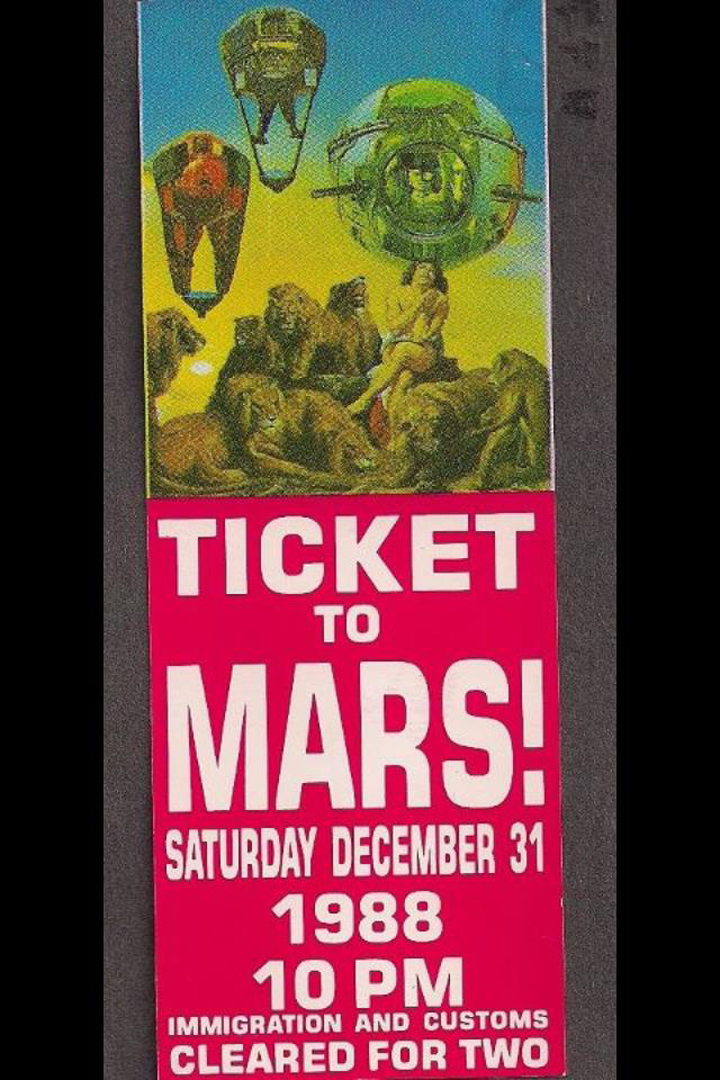

V: すごい話ですね…。そして1988年12月31日にClub Marsをオープンしたんですよね。

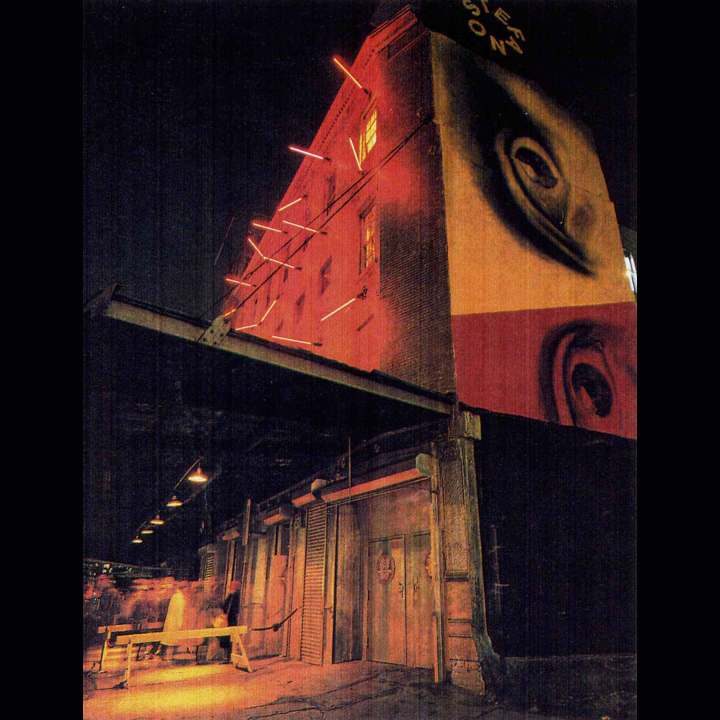

Y: 僕とドイツ人のルドルフのふたりがMarsの取締役プロデューサーで。でも最初はTRIPという名前のクラブだったんです。1966年のピーター・フォンダ主演の『The Trip(邦題:白昼の幻想)』のLSDのトリップから取って。でもイメージが違うということでMarsになりました。僕は音楽の方から攻めていきたかったんですけど、ルドルフは今までのようにクラブプロモーターを使いたいという感じで。じゃあ木金は僕が全部やって、土日はルドルフの嗜好に合わせたDJをブッキングしようということで始めました。それで金曜日はHip-HopとHouseが融合したHip-Houseを中心にやって、それから白人系のHip-Hopをやろうとしたんですよね。ちょうど当時話題になってたRun-DMCとAerosmithの“Walk This Way”のようなコンテンツを広げられるDJを使いたいということで、それができるDJをいろいろピックしました。それで最初に選んだのがデンマークから来たまだ無名のDJ Duke。要するにRockとHip-Hopとか、僕はそういう融合がすごく気になっていたんですよ。そしてそれをやるにはプロモーターが必要だと。しかも学生の。4人雇おうということで、雇ってきたひとりが当時ビジュアルアーツの学生だったイーライ・ゲスナーだったんです。

V: そうやってイーライが加わったんですね。

Y: そう。あとダマニー・ビーズリー、DJ Dukeのガールフレンドのパンドラとか。それで4人でTrip Groupというプロモーターグループを作ったんです。彼らに毎週金曜日にテーマを考えてくるように言ったんだけど、とにかくキーワードを使えばただで入れるという方式にしたいってイーライが言い出して。たとえば『ザ・シンプソンズ』で言ってた言葉とか。ビーズリーはダウンタウンのビルにグラフィティでTripって描きまくったり。イーライはスケートボーダー、ビーズリーはHip-Hop関係の人間を連れてきて融合していったんですよね。そうしたらいろんなDJもどんどん来るようになって。Clark Kentもそうだし、Funkmaster Flexもそう。そんな感じで盛り上がって行きました。

V: 当時は誰もNYのクラブでHip-Hopのイベントをやりたがらなかったそうですね。

Y: やると誰かが怪我するんですよね(笑)。物騒で誰もやりたがらなかった。

V: でもワタナベさんは違ったわけですね。

Y: もちろんイーライたちと話して厳選しましたよ。暴力的な党派はやめようとか。やっぱり白人が聴けるHip-Hopがよかったから。それがポイントですね。真っ黒で行くとそれで終わっちゃう。僕らとしては融合が大切だったから。ウェイトとしては6割が白人で残りが南米系、黒人系、アジア系という感じでしたね。

V: あとMarsでは若手のDJがミックスできる環境を整えたりとか、そういうこともしていたんですよね? そこには無名の頃のBlack Sheepもいましたね。ということはMarsは当時のNYのHip-Hopの最前線だったとも言えますよね?

Y: 場所がなかったんでね。僕の場合はMarsと同時期に、毎週Marsのライブミックステープを大阪のFM802に送っていたんです。だからブロードウェイのオフィスにラジオのレコーディングをしたりDJがミックスを作れるスペースを作っていた。Funkmaster Flexなんて、うちでやっていたラジオショーの編集版をWBLS(NYのラジオ局)のオーディションに持っていって受かったんだから(笑)。

V: Stretch Armstrongも劇中に出てきますけど彼については?

Y: 彼はまだ駆け出しでしたね。Marsを始める1年前にStretchがいるアパートに行ったら「DJです」とか言ってて。彼はDJを始めた頃から知っています。Marsでも2回ほどやってもらってます。ちなみにTripでやっていたような、ライブDJにMCを入れた1時間半くらいのセットをNYUでやったことがあったんです。それをStretchが聴いてて(笑)。僕はそのNYUの番組は続けなかったんですけど、StretchとBobbitoがコロンビア大学で深夜の番組を始めるようになったんですよ。それを毎週やるから駆け出し連中が来るようになって。Busta RhymesとかWu-Tang Clanとか。

V: 当時はイーライの影響でMarsにスケーターもたくさん来ていたという話ですけど、何か印象に残っていることはありますか?

Y: まあ、スケーターが持ってきたスケートボードをどこに置いておこうかみたいな話はありましたね(笑)。当時はイーライが滑っているところに行って撮影することもあったんです。というのも、日本のスペースシャワーTVからNYの映像を送ってほしいという話があって。その一環でスケーターを撮りに行くことがありました。だから映画で使われている映像はそのときのものですね。

V: 映画を観て思ったんですけど、当時あそこまで映像を撮っていることが不思議でしょうがなかったんですよ。

Y: だからそれは映像に撮って番組化したいという当時の僕の希望ですね。撮れるものは今のうちに撮っておこうという発想ですよね。Marsだけじゃなくて、道端で起きている珍しいこととか。全体的にNYのダウンタウンのイメージですね。

V: なるほど。ではMarsで忘れられない出来事はありますか?

Y: ミック・ジャガーが来たときにクラブ内が混乱したから本人を誘導したんですけど、そのときに「あ、ミックってそんなに背が高くない」って思ったことかな(笑)。あとはQueenやStingも来ましたね。

V: そんなMarsも1992年3月25日に閉鎖したわけですよね。劇中にもありましたけどギャングが原因だったと…。

Y: 周りが危険になったんです。閉鎖の4週間くらい前にMarsの前でギャングが喧嘩を始めて。中国系のギャングと…たしかベトナム系のギャングだったかな。撃ち合いになって。そしてベトナムのほうのガールフレンドがMarsに逃げようとしたらうちの店も撃たれて。こういう状況になるとやっぱりクラブはやめた方がいいだろうということで。その頃から入ってくる客も物騒になってきたんです。セキュリティに聞いたらいろんな武器も出てきてたので…(笑)。

V: 名残惜しさはありませんでしたか?

Y: まあ3年間やり終えたってことで満足でした。

V: 『All the Street Are Silent』が公開されて、ご自身が撮った映像が使われてたり出演して、改めて当時を振り返ってどうですか?

Y: そうですね。そういう意味で回想すると、やっぱりあの時代は音楽も良かったなと。当時のNYは今みたいにコーポレート化していない。今はきれいなガラス張りのウィンドウとかはあるけど、人間味がないしコーポレート化しすぎて遊びの余裕が全然ない。ある程度、きっちりしていない部分、ちぐはぐな部分が遊びでは面白いわけで。全部完璧になったら面白くもなんともない。マンハッタンブリッジとブルックリンブリッジの間にあるロウアーイーストサイドだけは別ですけど、大抵のNYはコーポレート化していて面白くないんですよ。ミートパッキングディストリクトも昔は空の冷蔵倉庫だったし。そういう意味で、あの時代が良かったという気はしますけどね。そういうふうに思っちゃいけないんだろうけど(笑)。

V: では最後に映画を観ていかがでしたか?

Y: 僕は好きでしたね。完璧じゃないフィルムを全部探してストーリーを作って。やっぱり優れた監督だなって思います。「ジェレミー、よくやった」と。拍手ですよ。

『All the Streets Are Silent』の劇場情報はこちらから。https://atsas.jp/