伝説的USハードコアバンド、MDCのヴォーカルにして80’sスケートロックシーンの生き証人でもあるデイブ・ディクター。FTC以前のSFスケートシーン、そして壊れかけた世界について大いに語る。

──DAVE DICTOR (MDC)

[ JAPANESE / ENGLISH ]

Interview_Hiroyuki Wakabayashi (Possessed Shoe.Co)

Structure and Words_Dai Yoshida

Photos_Yasuhiro Ohara

1967年、ベトナム反戦運動の盛り上がりを背景に始まった人間性回復を求める集会“ヒューマンビーイン”は、同年夏にアメリカ合衆国で巻き起こった愛と平和、ロックとアート、マリファナとアシッド、そしてフリーセックスを求める巨大なムーブメント"サマー・オブ・ラブ”へと発展していく。その中心地となったアメリカ西海岸の都市サンフランシスコには、世界中から10万人以上のヒッピーが集結したという。

そんなSFも、現在はジェントリフィケーション(※)によって「超」が付く高級住宅街に変容している。とはいえヒッピーたちが街に浸透させたカウンターカルチャーの気風は完全に失われてしまったわけではない。少なくとも’90年代初頭までその影響は色濃く、この街の路上ではヒッピーの残党、パンクス、そして“Absolute Music”を掲げるエクストリームなレジェンドスケートチーム、JAK'Sを始めとするスケートボーダーたちが助け合いながら暮らしていた。現在とは異なる、金を至上目的としない多様性あふれる空間が存在していたのだ。

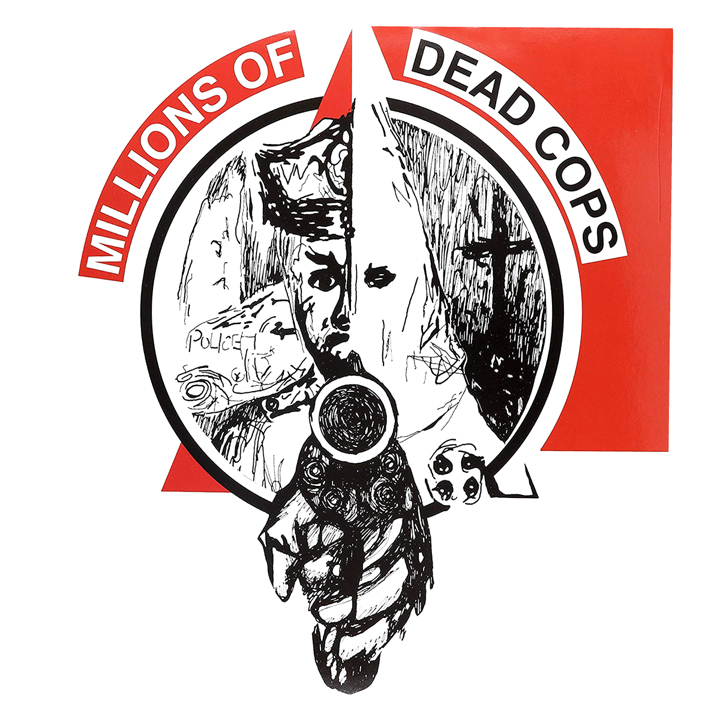

’90年代以降のSFのスケートシーンと言えば、カンパニーで言えばRealやAntiheroを始めとするDeluxe系、ショップならばFTCを思い起こす人が多いはず。しかしカウンターカルチャーの影響がまだ色濃かった時代のSFは、’80年代に始まったクロスオーバーカルチャームーブメント真っただ中。スケート、パンク~ハードコア、グラフィティ、Hip-Hopをはじめとするさまざまなシーン、それぞれのシーン内部で細分化していたジャンルがストリートで繋がり、やがて融合していった。’80年代のLAで始まったヴェニスビーチカルチャー、’90年代のシアトルを中心に盛り上がりを見せたグランジロックなどはその典型と言えるだろう。そんな時代のSFにおいて、パンク系のスケートショップとして大きな影響力を持っていたのがConcrete Jungleだ。そして、この伝説的ショップを設立したのが、反トランプ運動を通じて再び注目を集めている伝説のポリティカルハードコアパンクバンドMDC(Millions of Dead Cops)のメンバーなのである。

テキサス州オースティンで1979年に結成されたMDCは、1982年に活動拠点をSFに移した後に、ハードコアパンクの歴史的名盤に数えられ、Nirvanaのカート・コバーンが愛聴していたことで知られるデビューアルバム『Millions of Dead Cops』をリリースする。カウンターカルチャーがもたらした幸福の残滓が漂うSFのストリートから影響を受け、また影響を与えながら活躍してきたMDCは、活動拠点を変えつつも一貫してストリートから反共和党、反資本主義、反人種差別、トランスジェンダーの権利などを訴え、幅広い層からの支持を集めてきた。

MDCのスジの通りまくった活動の軌跡については、先ごろ日本国内でも翻訳版がリリースされた書籍『MDC あるアメリカン・ハードコア・パンク史 ―ぶっ壊れた文明の回想録』に詳しい。パンク~ハードコアのファンはもちろん、今の世の中になんとなく違和感を抱いている人ならば、必ずやフィールする名作となっているのでこの機会に是非とも一読していただきたい。とはいえ同書のオリジナル版がアメリカで出版されてから早3年の月日が経過し、その間に世界は大きく変化した。そこで今回は同書の著者で、MDCのヴォーカルであるデイブ・ディクターに、そのタイムラグを埋めつつ、同書ではそれほど触れられていなかったSFスケートシーンとの関わりについて話を聞いた。MDCのノートレランス(=妥協なし)な姿勢の核には、パンク~ハードコアのスピリットやストリートの知恵だけでなく、カウンターカルチャーからの影響、そしてアメリカンリベラルの精神などが渾然一体となったデイブ・ディクター独自の思想があったことは言うまでもない。本記事を通じてその一端を理解していただければと思う。

今回の取材は、MDCがNaked Aggresion、FLiPOUT A.Aの2バンドと共にバンドワゴンで日本を巡りつつ、連日ライブを行う強行スケジュールの中で行われたため、インタビューは10分前後が限界かと思われていた。が、ツアー最終日に名古屋から到着したばかりのデイブは、車から降りるやサービス精神全開でトークを展開してくれた。中野のライブハウス&バーMoonstep近くの駐車場で行われた取材はなんと1時間超え。話題はSFスケートシーン、MDCの活動、さらには現代アメリカが抱える問題など幅広い領域に及んだ。デイブのトークは終始濃厚でカットする点が見当たらないため、大ボリュームのインタビューとなったが、あなたがどんな人間であろうとも最後まで読んで損はない。そう断言しておこう。

序文の最後に今回のインタビュー実現のために奔走してくれたFLiPOUT A.Aのナオキさん、自伝の出版元であるGray Window Pressの鈴木智士さんに心からの感謝と敬意を表します。

VHSMAG(以下V): 今回は3度目のジャパンツアーですよね。今夜は最後のライブになるわけですが、日本はどうでした?

デイブ・ディクター(以下D): 日本人は優しくて誠実。とてもあたたかい。天気の愚痴をこぼせば、みんなが傘を持ってきてくれる。不満ばかり言わずに黙っておくべきだと思ったね(笑)。そして日本という国については、伝統が深く根付いていると感じた。それっていいところも悪いところもあるよね。オレに向かって「あなたのように自由でいられたら」って言ってきた人がいたんだけど、きっと伝統を重んじる日本の社会で生きるのは、すごく大変なんだと思う。例えば日本では「ひとつの企業で一生働くべき」とプログラミングされた人が多いんじゃないかな。オレの場合は、そういうプログラミングから簡単に脱却することができた。なぜかっていうと新聞記者だった母親がガキの頃から「なりたい人間になればいい」と繰り返し言ってくれたからなんだ。「ゲイならゲイでいい。野球選手になりたければそうすればいい。パンクバンドのシンガーでもいい。何でもやりたいようにやればいい」ってね。これは母の言葉であると同時に、オレからのメッセージでもある。すべての母親や社会が望むことじゃないかもしれないけど、これを読んでいるみんなも含めてすべての人に、とにかく夢を追いかけて自分らしく生きてほしいと思ってるよ。人生はあっという間だ。いずれ土に帰るんだから、生きたいように生きるべきなんだよ。オレは幸運なことに自由な人間だ。その一方で、60代になった今も厳しかった祖母に叩き込まれた既成概念と戦っている。いつだって「なぜ自分らしく生きられないのか」と考えているよ。いや、考えるようにしてるのかな。

V: あなたはどんな若者でしたか?

D: とにかく自分らしく生きたかったね。銀行に何十年も勤めて、55歳でようやく「やっと自分らしく生きられる。何をしようか?」なんて考え始める人生はまっぴらだと思ってたよ。人生の30~40年を他人に捧げて、残りの10~20年で何をやりたいか考える。でも年老いて体力もないから、シャッフルボードで遊んだりラスベガスでギャンブルするのが関の山。結局はすでに疲れ切っているからマイアミの老人ホームで余生を過ごすことになる。それってアメリカ老人の典型なんだよ。オレは絶対にそんな風になりたくなかった。いつでも全力で生きて、他人に感動を与え、世の中の人をバラバラに分ける壁をブチ壊したかった。パンクバンドを始めて、世の中のいろんな問題について、たとえば放射能汚染や軍事産業について歌いたかった。この社会が犠牲の上に築かれているってことを伝えたかった。パンクに出会ったタイミングも良かった。’76年頃にパンクと出会い、すぐにバンドでプレイし始めたんだ。

V: パンクバンドを始めるにあたって、家族からの反対はありましたか?

D: きっと彼らは医者か何かになると思ってたはずだよ。なにしろ家族で大学を出たのはオレだけだったからね…。でも自分らしく生きたかった。「ごめん。あなたにとってパンクバンドは尊敬すべき職業じゃないかもしれないけど、これがオレなんだ」って思ってた。でも母親の名誉のために言っとくと、彼女はこう言ってくれたんだ。「世界一のパンクロッカーになりなさい」って。15年前に他界したけど、本当に最高の母親だったよ。オレは彼女を愛してるんだ。すごく影響を受けてるよ。

V: 3年前に自伝『MDC:あるアメリカン・ハードコア・パンク史 - ぶっ壊れた文明の回想録』を刊行しましたよね。先日、日本でもようやく翻訳版が発行されました。

D: リリースできて良かったよ。日本でも翻訳されて1,000部ほど出したのかな。でも今回の10日間のツアーでほぼ完売。アメリカでは10,000部ほど売れたから、トークショーで書店や大学に招かれることもある。新聞記者に誘われてT.S.O.Lのジャック・グリシャム(※)やDead Kennedysのジェロ・ビアフラ(※)とパネルディスカッションに参加したこともある。音楽とは違う形でも表現できるようになったのはうれしいことだよ。この本をステージで朗読をする機会もあるんだけど、パンクロックのファンだけじゃなく、普段は音楽のライブには来ないような人たちが来てくれるのがイイね。オレより上の世代の人も聴きに来てくれるんだよ。そういう新しい出会いをくれた本でもあるんだ。

V: 自伝によれば、これまでMDCはニューヨーク、テキサス、ポートランドはじめ、何度か活動の拠点を移しています。'80年代にMDCのギタリストだったロン・ポスナーはSFにスケートブランド兼ショップのConcrete Jungleを始めていますよね。当時SFではパンクとスケートはどのような関係だったのでしょうか?

(※)Concrete Jungle:「1984~’89年まで「ヒッピーの聖地」とも呼ばれるSFのヘイトアシュベリー地区のド真ん中にあった伝説的スケートブランド兼ショップ。1989年のクローズまでSFのスケーターが集まっていた。Thrasherに掲載されていたAdには、ミッキー・レイズ、ダニー・サージェント、トミー・ゲレロ、ジム・シーボーを始めとする大御所のほか、のちにThrasherの名物編集長となるジェイク・フェルプスも度々登場していた。Fog Town名義やバンドデッキなどオリジナルデッキもリリースしており、Board to Deathのデッキは、数年前にAntiheroが復刻して話題を呼んだ。Concrete Jungleがクローズし、FTCが立ち上がる際にジム・シーボーがFTCのオーナーであるケント・ウエハラに「オレがFTC最初のプロライダーになってやるよ」と言ったというエピソードも。(Wakabayashi)

D: オレ自身もスケートをしていたけど、当時のパンクスの多くはスケートボードが好きだったんだ。 Concrete Jungleはパンクスとスケーターがハングアウトする場所でもあったからね。有名なプロスケーターもたくさん来ていたね。あのトニー・ホークだってMDCのファンだったんだよ。パンクとスケートが繋がるのは自然な流れだったね。

V: えっ! そうなんですか?

D: (トニー・ホークもゲスト出演している)『ジャッカス』のTVシリーズにもMDCの曲が使用されたんだ。それとTVゲームの『グランド・セフト・オートV』でもMDCの“John Wayne was a Nazi”が使われている。ゲームの中で売春婦を買い、セックスをして彼女の金を奪い、街中を逃げ、強奪した車に乗り込むとラジオから流れてくるんだ。よく「暴力的なゲームに曲を使われてひどい気持ちにならないの?」と聞かれるけど問題ないかな。むしろゲームのカルチャーに受け入れられてうれしいね(笑)。だって、このゲームは1億枚以上売れたんだ。それだけ多くの若者がこの曲を聴く機会を作ってくれたわけだからね。

V: '80年代のSFには当時アメリカ最大のパンクZineのMaximumrocknroll(※)とスケート誌のThrasherが身近にありましたよね。

D: MDCは両方に出ていた。政治的な音楽雑誌ってこともありMaximumrocknrollの方が身近だったけどね。ヤツらはMDCの楽曲“Multi Death Corporation”のメッセージが好きだったんだ。Thrasherの連中はどちらかと言えば…オレたちのサウンドが好きだったんだと思う。まあスケーターもパンクと同じで警察が嫌いだからね。オレらは“Dead Cops(※死んだ警察)”という曲も歌っていたから、自分たちが警察から逃げる姿なんかを想像しながら聴いてたんじゃないかな。ただし「Multi Death Corporation(=大量殺戮企業)と繋がる警察や権力はムカつくぜ!」と思いながら聴いてたわけじゃないと思う。

「1988年発行のMaximumrocknrollには自分が所属していたバンド、The Scumbagのデモテープのレビューも掲載されています。当時東京に住んでいたAlternative Tentaclesのスタッフで、アリソンという女性が紹介してくれました」(Wakabayashi)

V: Thrasherは1986年にパンクとスケートを融合を試みた『A Blast from the Past and Present』(※)というビデオもリリースしていました。スケートのパート以外にパンクバンドのライブ映像が随所に挟み込まれていました。

D: ああ、パンクを取り入れたスケートビデオだよね。存在は知ってるけど、実は観たことがないんだ。

V: 昔はスケーターだったそうですね。

D: 実は今でも時々スケートしてるんだ。もちろん本格的なスケーターってわけではないけどね。昔はオーリーしてたけど、今は乗るくらい。実は今回のツアーでもバンにデッキを1台積んでたんだ。60代になっても相変わらず転んでるよ(笑)。

V: ギターのロンさんは今はどこにいるんでしょうか?

D: 彼は長年MDCを抜けていたんだけど、’03年にバンドに再加入し、’15年まで一緒にプレイしていた。今は結婚して2児の父。ポートランドでバスの運転手をしてる。彼は…マジで素晴らしい男だよ。アメリカにはファシストのProud Boys(※)というクソ集団がいるんだ。有色人種や同性愛者を攻撃するナチスのような連中だよ。彼らがポートランドに集まってProud Boysの集会をやろうとしたんだけど、カウンターが集まって阻止したことがあった。誰もが「No Proud Boys, no KKK, no fascist USA(※Proud Boys反対、KKK反対、独裁アメリカ反対)」と叫んでいた。その中にロンもいたんだ。

V: そのフレーズって、MDCの楽曲“Born to Die”の一節「No War, No KKK, No fascist USA(※戦争反対、KKK反対、独裁アメリカ反対)」が元ネタで、今は「No Trump, No KKK, No fascist USA(※トランプ反対、KKK反対、独裁アメリカ反対)」という有名なシュプレヒコールとなってますよね。

D: そうなんだよ。その前にまずこれだけは言いたい。オレは多くの人が悪人やファシスト、そしてトランプの暴言に抵抗してることが本当にうれしい。トランプは「世の中を改善する」とばかりに低所得層の味方みたいな顔をして登場した。ところが蓋を開けてみるとヤツの政策はすべて富裕層のためのものだったし、極めて人種差別的で同性愛差別的でもあった。だから…ヤツに対する抵抗にオレの曲のフレーズが使われてるのは誇らしいよ。オレの地元であるオレゴン州ポートランドの人たちも、トランプやその支持者に対してストリートから反対の声を上げてる。時には200人のパンクスがデモに参加することだってある。でも警察はProud Boysみたいなクズ連中の味方で、ヤツらにデモの情報を流してる。警官たちもファシストなんだよ。だけどオレたちだって負けっぱなしではない。実はこれは今日起きたことなんだけど、ポートランドのルームメイトの女性から連絡が来たんだ。「デイブ、信じられなくて泣いてしまったよ。本当に誇らしかった。2,000人の市民が集まってProud Boysの集会を阻止したんだ」って。街にやってきたProud Boysの連中が、2,000人のデモ隊を見て逃げ出したらしい。こういうカウンターアクションが必要なんだ。話し合いなんて通用する相手じゃない。なにしろヤツらは白人至上主義以外の話には耳を貸さないんだから。

V: '83年にはレーガン政権に抵抗するロックイベント“Rock Against Reagan”に携わってましたよね。

D: レーガンとトランプはいろんな意味で似ている。ヤツらは自分の脳内にしか存在しない「古き良きアメリカ」を取り戻そうとしてるんだ。「古き良き」と言っても、実際は白人が優位、南部では人種差別が起きてたし、同性愛者や女性には権利がなかった。憎しみの時代でしかないだろって話だ。もちろん過去を美化したくなるのはわかる気もする。でも事実は事実だからな。例えば、犯罪率は昔のほうが高かった。統計上そうでないように見えるのは、単純に政府や警察に通報された犯罪の数が今より少なかったからなんだよ。ちょっと考えれば分かることだよね。さらにTVニュースではデタラメな情報が流されている。「メキシコからの不法滞在者が殺人を犯した」だと? 統計を見ればわかる。移民よりも白人による殺人事件のほうがはるかに多いじゃないか。

V: なるほど。統計の読み取り方に仕掛けがあったり、統計を無視したフェイクニュースが蔓延しまくっているんですね。

D: オレがテキサス大学を卒業した頃、ロースクールにはメキシコ人や黒人といったマイノリティなんてほとんどいなかった。信じられないと思うけど、生徒の95%が白人だったんだ。今はその割合が80%くらいにまで減って、男性よりも女性のほうが多い大学だってある。これまでずっと優遇されてきた白人男性たちは、そういう状況が気に食わないんだろうね。誰でも頑張った分だけ報われる世の中になるべきなのに、あいつらは自分たちだけが優遇されるべきだと思っている。しかも暴力的だったり、小児性愛者(※)だったりするケースも少なくない。マジで卑劣すぎる連中だよ。そんな差別的なヤツらがストリートを乗っ取るのを黙って見てられるはずないだろ!

V: 差別に反対するメッセージを音楽を通じて広めていきたい、と。

D: バンドはメッセージを伝えるための手段のひとつにすぎないし、反差別以外にも伝えたいことはたくさんある。例えば日本の原発問題だ。現実問題として、福島第一原発から漏れた汚染水は魚を汚染しているし、アラスカを経由してポートランドまで流れてきている。ところが資本主義者はそんなこと知られたくないんだ。むしろ「スポーツを観ろ。くだらない歌を歌っておけ。誰がボールをうまく蹴れるか、速く泳げるか、山を登れるか観てればいい」って感じだ。

V: 原発問題は我々日本に暮らす人間にとっても非常にヘビーなトピックです。

D: ハッキリ言ってしまえば、第二次世界大戦が終わった後、アメリカが戦争に負けたばかりの日本に原発を強制したんだ。その結果、日本にはたくさんの原発が作られたけど、中には活断層の上に設置されてるものだって多いだろ? 非常に危険なのはキミらも知ってるはずだ。ところが誰もこうした問題について、しっかりと関連付けて考えようとしない。アメリカ政府、日本政府、大企業といった「点」を繋げて考えようとしない。日本の原発問題だって、結局はオレたちが批判してる”Multi Death Corporation=大量殺戮企業(※)”が生み出した悪夢の一例にすぎないんだ。アメリカの経済は戦争関連のビジネスによって支えられてると言ってもいい。だから武器なんかを売るために、世界中の人に恐怖を植え付けて、争わせてるんだ。自分たちの商売のために、みんなの頭に偏った情報を刷り込もうとしてるんだ。オレはそういった企業が儲けるために広めた恐怖を、どうにかして止めたいと思っている。

V: 「バンドはメッセージを伝えるための手段のひとつ」と言っていました。あなたは特別支援学級の教師として子どもたちを教えていた経験があるんですよね?

D: 7~8年ポートランドで教師をしてた。ワールドトレードセンターが崩壊したときにはNYで教えてたよ。パンクロックが一番だけど、教えることも好きだね。大切なのは生徒である子どもに愛情を注ぐことだ。彼らに物事を教えようと思ったら、まず彼らと信頼関係を築く必要がある。まずこちら側の「心の知能指数」を育むことで、相手の感情を知覚することができるようになる。

V: 具体的にはどういうことですか?

D: 「なんだあいつ。胸クソ悪い」と言う代わりに「あいつがつねに怒ってるのは機嫌の悪い父親に育てられたからだ」と思えばいい。それと相手の長所と短所を理解するように心がける。オレはそうやって発達障害のある子どもたちと向き合ってきた。先日、名古屋のスーパーのレジで若者が荷物を袋に詰めてくれたんだ。すぐに発達障害のあることがわかった。彼が仕事をしてる姿に感激したよ。発達障害の子どもの大半は感情をコントロールできないことが多いから仕事に就くことが難しいんだ。オレは教師として障害を持つ10代の子どもたちに袋詰めの仕事を教えてたから分かる。きっと彼は仕事ができるようになるまで大変な努力をしたはずだよ。あの瞬間、オレはあの名古屋の若者と繋がった気がしたんだ。だから心から「ありがとう。頑張ってきたんだね」と伝えたよ。

V: これまで弱者の立場に立って、さまざまな社会問題への関心を高める活動をしてきましたよね。発達障害はもちろん、人種、ジェンダー(=性差)などに対する差別に直面している若者にアドバイスをもらえますか?

D: まず気をつけろと言いたい。1万人のファシストの中に立ち、たったひとりで「ファシズムなんてクソ食らえ!」と叫ぶなんてもっての外だってこと。まずは差別があることを意識しながら、同じ境遇にいる仲間を見つけてほしい。オレたちのところには、よく同性愛者からメールが届くんだ。MDCはデビューアルバムに収録された“Dead Cops”で「What makes America so straight and me so bent?(なぜアメリカがストレートでオレがゲイだと言えるんだ?)」って歌ってるしね。同性愛差別をしないバンドとして有名だから、14歳とか15歳の子どもたちがこんなメールをくれる。「僕はクソまみれの世の中に閉じ込められている。両親が敬虔なキリスト教徒だから、もし僕がゲイだと知ったら施設に送られて洗脳されるだろう。どうすればいい?」って。すぐに「まだ口を開くな。成年と見なされる18歳まで我慢しろ。その後は自由になれるはずだ。それから仲間を探すんだ」ってメールを返したよ。

V: 今を生きている彼らにとっては非常に厳しいアドバイスですよね。

D: そういうメールを送ってくるのって、バージニア州リンチバーグみたいなKKKや極右宗教団体の多い最悪な場所に住む子どもたちなんだよ。彼らはマイノリティを痛めつけたり、力ずくでやりたいことを阻止したりしようとする連中に囲まれて暮らしてるんだ。「苦しいだろうが今はなんとか耐え抜いてほしい。時期を見て、LA、SFやNYなど自分と似た人がたくさん住んでる場所に移るんだ」とアドバイスするしかない。簡単には納得してくれないけどね。

V: 不用意に自分をさらけ出してしまうと、危険につながるかもしれない。

D: そうだ。今まさに窮地に陥っている若者に言いたいのは、まず我慢して、ゆっくり休んで、サナギになって、それから大人になれということ。18歳になれば法的に自分自身を守れる。そうすれば閉じ込められてた場所から抜け出すことができる。オレの母親は亡くなる直前に本を書き始めて「(本の)残りは任せた」と言って亡くなった。タイトルは『虹色の蝶』。どこにもうまく馴染めないイモ虫の話なんだ。赤いトマトを食べたり、7色の虹みたいにさまざまなものを食べていく。やがて「そろそろ寝るよ」と言って眠りにつくとサナギになって、そのうち虹色の蝶へと変身する。とても美しい虹色だ。「仲間はどこだ?」とつぶやくと、同じ虹色の蝶が現れる。そうして虹色の仲間の待つ場所で幸せに暮らすんだ。

V: 辛い時期は準備期間だと捉えて、周りに警戒しつつ感性を磨き、やがて多様性を重んじる大人に成長してほしいと考えているんですね。

D: 彼らには未来がある。希望そのものだよ。地球温暖化防止を求める若者の増加も誇らしい。途方もない数の若者たちが「私たちの未来を奪わないでくれ」って世界各地で政治家たちにプレッシャーを与え続けている。政治家は彼らの主張を聞くしかない。このあいだ(2019年の6月)インドでは気温51℃が記録された。温暖化の影響でたくさんの人が亡くなっている。アメリカでは学校での暴力反対を唱える若者が多い。銃社会だからね。恐怖を植え付けて国民に銃を売りつけてるんだ。学校に銃を持っていくバカもいるくらいさ。職場や教会にだって銃を持っていく。バカが銃を持つ社会なんて最悪だ。このまま世の中が悪くなっていったら、もう残り時間は少ない。

V: 日本とはまったく違った環境ですね…。

D: これはアメリカに限った話ではないと思うけど、感情のない人間っているんだよ。他者に共感することができずに、杖をついてる人を見ても、ただ単に「あの人は杖をついている」「邪魔だな」としか思わない。「困っていないかな」「大変だろうな」なんて考えもしないんだ。だから押しのけて地下鉄に乗り込む。そんな人間に銃なんて持たせたら絶対ダメだろ。

V: ですよね...。いまの世の中はこんな感じですが、デイブは世の中にどう変わってほしいと思っていますか?

D: 人権が尊重される大きな家族のような世界。食、健康、自由があり、幸福を求めることが許される世界。そして平等で誰にでもチャンスが与えられる世界。権力、人種、宗教を理由に一部の人間だけが優遇されない世界。大好きな映画『ガンジー』のような世界だ。今もインドではイスラムとヒンドゥーが対立している。かつて対立は殺し合いに発展し、子どもまでもが犠牲になった。そしてガンジーは断食を始め、その数週間後に暴動が鎮まる。あるヒンドゥー教徒はガンジーにこう言った。「私は子どもを殺してしまった。その親も殺してしまった。地獄に落ちてしまう。どうすればいいんだ」。するとガンジーはこう答えた。「地獄から抜け出す方法はある。ムスリムの子をムスリムとして育てるのだ。その子が大人になったときに、あなたは地獄から抜け出せるだろう」と。これこそ今の世界が必要としていることだと思う。

V: 過去と向き合い、反省し、行動を始めるべきだ、と。

D: そう。何事も遅すぎるということはないんだ。オレには殺人を犯した友達がいる。若い頃、女性を殺してしまったんだ。そいつには「まず女性用シェルターで働け」と伝えた。ヤツはシェルターで働き始めるにあたって、そこにいた女性たちに自分の過去を打ち明けたらしいんだ。「ひどい境遇で育ったけど今は違う。たしかに手は血まみれだけど今は人の役に立ちたいと思っている」ってな。シェルターにいた人たちは彼を抱きしめたという。過去に取り返しのつかない間違いを犯しても、どうにかしていい人間になろうとする彼の姿に心を動かされたんだ。今も彼は苦しむ女性の味方として頑張ってるよ。

V: あなたはモラルなどに対して確固とした哲学があるのに、考え方が合わないタイプの人とも交流していますよね。

D: オレは修行僧や純粋なパンクロッカーばかりと付き合ってるわけじゃない。あらゆるタイプの人間と話したいと思ってる。首に大きな鉤十字…ナチスのシンボルであることは知ってるよな? そのタトゥーを入れているSFスキンズの友達がいる…。4ヵ月前に人種差別の極右の白人が多いワシントン州タコマでライブをしたんだ。そこで35年前から知ってるそいつと再会した。SFに住んでいた頃、オレはサンドイッチ屋で働いていて、当時は腹を空かしたスキンヘッズの若者がよく店に来ていた。オレだって金なんて持ってないから、売り物ではないピーナツバターのサンドイッチなんかをタダであげていた。まだ10代だったそいつにも良くしてやってたんだ。そんなヤツが久しぶりに会ったら、なんと鉤十字のタトゥーを入れてる。思わず「何故そんなもんを入れちまったんだよ?」って聞いたよ。そうしたら「入れちまったけど、今はどうすることもできない。もう白人至上主義なんて信じちゃいないし、ガキもいる。人生を立て直したい」なんて言うんだ。ヤツはストリートキッズでバイカーの父親にタバコを腕に押し付けられながら育ったんだ。憎しみの中で苦しみながら成長した。でも今では罪を償いたいと思ってる。自分の子どもに愛情をたくさん注いで育てたいと思ってる。いつか違う模様にカバーアップしようと思ってる。鉤十字タトゥーを背負いながらも、MDCのライブに来てる。そんなヤツがステージの脇でオレを応援してる。つまりそういうことなんだよ。オレたちは助け合わなければならない。人類はひとつの大きな家族なんだから。

V: ガンジーみたいな考え方ですね。

D: 苦境から抜け出す術があることを伝えられたらと思ってる。でも聖人に囲まれて生きたいとは思わないんだ。オレ自身も聖人じゃない。みんなと同じようにクソを垂れるし、機嫌が悪い日だってある。自分が惨めだと不平不満を言うこともある。でもそんなときは「黙れ。冷蔵庫には食い物が入っているし、心には愛がある。愛してくれる人もいる。お前は充分幸せじゃないか。文句ばかり言ってないで与える側に回れ」と自分に言い聞かせるようにしてる。だって油断したら昔のダメな自分に戻ってしまうからな。だからいつだって自分に「武器、戦争、人間の死で私腹を肥やす大量殺戮企業の動きを止めないことには、本当の意味で人生を楽しむことはできない」と言い聞かせてるんだ。

V: たとえ完璧な人間じゃなくても、人は他者に何かを与えることができる、と。

D: ここ3年で一番良かったのは、ブルガリアの首都ソフィアでのライブだ。あそこはファシストの巣窟のような街なんだ。かつての共産主義の体制が極右を生み出し、今では共産主義、社会主義、平等主義に反対して「ブルガリアを再び偉大な国」にしようとする人がたくさんいる。ヤツらは同性愛者に暴力を働くんだ。そんな場所でオレたちは同性愛者のためにライブを開いた。主催者であるGLAAD(※中傷と闘うゲイ&レズビアン同盟)はファシストがライブを襲撃することを恐れてたよ。実はオレたちも「なにかあったら裏にバンを用意してあるから逃げてくれ」って注意を受けてたくらいだ。そんな状況だったから、正直言って客なんか来るんだろうかって思ってたんだ。ところが会場には危険を顧みず300人もの若者が駆けつけてくれた。フロアでは同性愛者の少年少女が手を繋いでいた。トランスジェンダーもいた。オレたちは全力で演奏して、みんなに「おやすみ」と言ってライブを終えた。ところがライブ後に降りたカーテンの向こうを見ると、誰も帰らずに座ってるんだ。簡単に帰れるはずがないよな。

V: リスクを背負って命がけで見に来たライブの余韻を楽しみたかったんでしょうね...。帰りに襲撃される可能性もある。

D: そうだな。その時は幸運にも襲撃はなかった。結局ライブが終わった後、みんなと3時間ほど一緒に過ごしたよ。最終的にはもう一度ステージに上がって、アコースティックでプレイしたんだ。知る限りの曲を演奏した。Woody Guthrie(※)の“This is Your Land”も歌ったよ。最後はみんなと抱き合いながら別れた。中にはFacebookで繋がって今も付き合いを続けてる子もいる。実に大切なライブだった。

V: 彼らにとってもかけがえのない思い出になったと思います。

D: 普段のMDCのライブではパンクスが踊ったり暴れたりして、物販もよく売れる。それで少しでも経済が回ればいいと思う。自分の懐に多少の金が入って家に帰るのも悪くないよな。金があれば飯が食えるし、子どものためにも使える。ただ、ソフィアのライブでは、人と心を通わせることの大切さ、そして世の中には恵まれない人がいるということを再確認できた。それがすごく良かったと思う。日本は裕福だよね。でもインドネシアやマレーシアは違う。ジャカルタである家にお邪魔したんだ。バン1台ほどの広さしかないような家に9人が住んでる。自分の部屋どころかベッドすらなくて、昼に4人、夜に5人、交代で寝ている。セックスがしたければ事前に報告して、週に一度、1時間だけプライベートが守られる。経済的にそういう生活をせざるを得ない。でもみんな幸せそうに笑ってるんだ。しかも彼らはインドネシアで苦しむ人たちの支援までしようとしてる。飢餓に苦しむ人たちや虐待を受けたりレイプされる女性を心配してる。自分のベッドすら持たない人が他人の心配をしてるんだ。ミャンマーのバンドRebel Riotだってそんな感じだ。彼らはオレたちに比べたら何も持ってないに等しい。オレはどちらかと言えばミニマリストだけど、それでも物を持ってるほうだ。ファンシーなポーチも身につけてるし、40ドルのスニーカーも履いてる。大好きなFLIPOUT A.AのTシャツも着てる。でもオレたちなんかよりずっと何も持ってない人たちが世界を変えようとしてるんだ。

V: いまの世の中にはたくさんの分断があるような気がしています。だからこそ、このインタビューでは多様性やユニティの大切さについて聞けたらいいなと思っていました。最後はスケートメディアらしい質問で締めたいと思います。'80年代のサンフランシスコでパンクとスケートが融合していたことについてどう思いますか?

D: オレが'70年代終わりにパンクと出会った頃、道端でパンクスを見かけたら互いに話しかけていた。「名前は?」「お気に入りのバンドは?」ってな感じだった。パンクが広まるにつれて、そういった団結力が薄まっていったような気がする。Misfitsのファンはテキサス州オースティンのDicksのファンとは違うし、DicksのファンはSocial Distortionのファンとは違う。Social DistortionのファンはシカゴのThe EffigiesやNYのAgnostic Frontのファンとは違う。パンクスの中でも違いが出てきたんだ。政治的ではないバンドも出てきた。「ベジタリアンの話なんて聞きたくない。肉を食いまくってやる」と言うパンクスだっている。これはスケートも同じだと思う。当初はスケーターとパンクスに多くの共通点があった。でもやがてスケーターからは政治的な話を聞かなくなっていった。どちらかと言えば、スポーツ選手のような感じで性差別をするような人種になっていったような気がする。

V: スケーターの仲間は減りましたか?

D: そうは言っても、偉そうでうぬぼれたパンクスもいれば、ホームレスになけなしの金を手渡すスケーターだっているのは分かってる。オレは人を区別するのが嫌いなんだ。だからこそ、ずっと壁を作らなかった。そのおかげで今でもスケーターの仲間はたくさんいるよ。「オレは性差別について知っているから偉い、肉を食わないから偉い」なんて言いたくないし、別に敬虔なタイプでもない。そもそも完璧な人間なんていない。だからどんな人であれ本来の姿を見るようにしてる。もちろんファシストと付き合いたくはないけど、幸運なことにオレは壁をなくす努力ができる人間だ。だって愛情あふれる母親に育てられたんだから。毎晩、365日「愛してる」と言われて育てば、自分が愛されている人間だと信じられる。でも誰もがそうやって育ってるわけじゃないからな。オレがラッキーなだけだ。

V: 壁をなくすコツみたいなものはあるのでしょうか?

D: ある時、ライブ会場の外にファシストの連中が集まって嫌がらせをしてたんだ。するとスキンヘッズの知り合いがやって来て「デイブ、オレが守ってやるから安心しろ。あのクソ野郎どもは知ってる。近くに来たらブチカマしてやる」って言うんだ。「ありがとう。うれしいよ。でも暴力はやめてくれよな」ってな感じだった(笑)。ま、どんなヤツでも、ほんの少しは好きになれる部分があるはずだ。探してみてほしい。

V: 最後に読者へのメッセージを。

D: オレはこんな感じで生き延びてきた。ただグッドヴァイブスで、誰かのためになる重要な問題についての歌を歌おうとしてきただけ。子どもたちのために少しでも世の中をいい場所にしなければならない。人を勇気付けなければならない。オレたちはみんな人類の一員なんだ。オレはロナルド・レーガンが大統領だった原子力時代に青春時代を過ごした人間だけど、こんな世界になるなんて予想もしなかった。"Rock against Reagan”の時代から、残念ながら状況は何も変わっていない。象やその他の美しい生き物も減少してる。ソマリアの子どもは飢餓に苦しんでる。もう数十年もすれば温暖化が加速して、オレたちはみんな死んでるかもしれない。危機感は日に日に増してるのは事実だ。正直言って現実は厳しい。だけど四六時中、世界の心配をしてたら気が狂ってしまう。大切なのはバランスだ。オレのこの小さなパンクバンドのように、一歩ずつ前を向いて進んでいくしかない。オレはバンドもやって来たけど、8年教師として過ごした。自分自身も世の中もこの先どうなるかは分からない。そもそも自分が2019年に東京にいるなんて想像すらしてなかったよ。隕石が地球に衝突するかもしれないし…もしかするとゴジラが襲ってくるかもしれないぞ? 実は新宿で巨大なゴジラを見たばかりなんだ。ハッハッハ(笑)。まあ…オレは人類のためになることをしたいだけなんだよ。オレにできるのは、そのために全力を尽くすことだけ。それがオレの人生だ。

デイヴ・ディクター / Dave Dictor

1955年ニューヨーク生まれ。ポートランド在住。1979年より活動を続けるアメリカのハードコアパンクバンド、MDC(Millions of Dead Cops)のボーカル。MDCとしてはこれまでに8枚以上のアルバムをリリースし、今も年に60本以上のライブを続け、世界中をツアーしている。2006年公開のドキュメンタリー映画『アメリカン・ハードコア』にも出演している。

www.mdc-punk.com

www.facebook.com/mdcpunkbandofficial/

MDC あるアメリカン・ハードコア・パンク史 ―ぶっ壊れた文明の回想録

(書籍)| Gray Window Press shop.graywindowpress.com/items/22496934