スケート史に残る数々の名作を手掛けてきた超一流ディレクター。VANSからリリースされたばかりの“ALRIGHT, OK”で陰鬱な2020年に興奮と安らぎを届ける。

──GREG HUNT

[ JAPANESE / ENGLISH ]

Special thanks_Vans

VHSMAG(以下V): まずイライジャとギルバートを“Alright, OK”という1本のビデオにまとめるアイデアはどこから来たの?

グレッグ・ハント(以下G): 実はもともとイライジャだけのパートを作る予定で、シグネチャーシューズのリリースのタイミングで公開するはずだったんだ。でもかなりひどいスランプに陥って、締め切りに間に合わないところまで追い込まれてしまって。イライジャにとってはかなりのストレスだったと思う。そこでギルバートもイライジャと一緒にパートを撮ればどうなるか考えたんだ。そうすればふたりのビデオになるからイライジャのプレッシャーもなくなってバランスがよくなるかもしれない。だから結構シンプルな感じでこのような形のビデオになったんだ。ギルバートが参加してからイライジャもスランプから抜け出して調子を取り戻すことができた。それが1年ほど前。ようやくこのプロジェクトが形になり始めた瞬間だった。

V: ギルバートを選んだ理由は?

G: いくつかの理由があった。まずはギルバートがフリーで撮影したいと思っていたから。次にオレがギルバートと親交が深いから。オレはヤツと仕事をするのが好きなんだ。お互いそう思っていると思う。だから一緒に仕事をするいい機会だったってこと。さらにギルバートとイライジャが仲良しだから。ギルバートとイライジャのビデオは個人的に面白いアイデアだと思う。だってふたりとも正反対だから。人としてもスケーターとしても、見た目も違う。だからふたりのパートを合わせると面白くなると思ったんだ。

V: 彼らの性格とスケートを表現するとしたら?

G: ギルバートはかなり几帳面で何でもしっかり考えるタイプ。イライジャはそれと正反対。目の前のことに突っ込むタイプで、それはヤツのスケートにも表れていると思う。イライジャはいい意味でユルくてワイルドだけど、ギルバートはもっと洗練されているかな。ギルバートはマジで計画的なんだ。ふたりは本当に仲がいいけど人としてまったく違うタイプだと思う。ギルバートは先を見越して物事を考えている。イライジャがそうじゃないってわけじゃないけど、実際にスケートのしかたも突発的だよね。それが一番の違いだと思う。こういう性格は生き方そのものにも当てはまるよね。本当に対極だと思う。

V: 本当は5月に公開されるはずだったんだよね? 完成までどれくらいかかったの?

G: 2年くらいかな。でもその大半はイライジャが滑ってなかったり、映像が撮れなかったりしていたから。5月が最初の締め切りで昨年末にようやく映像がまとまり始めたんだけど、その頃の公開目標が5月だったってわけ。でも3月に新型コロナが世界中に蔓延。当時はみんなどうしたらいいかわからなかった。だから誰も5月にビデオをリリースしたくなかったんだ。通常、ベストフッテージを撮れる時期は最後の1~2ヵ月間だから。世界がどうなるかわからなかったから、とりあえず保留にすることにした。それから夏に撮影を再開したんだけど、10月の締め切りが11月初旬にずれ込んで…。その頃は大統領選がカオスになっていたこともあって、ようやく11月23日に公開されたってわけ。

V: パンデミックの影響はやっぱり大きかった? 街が空っぽになるから撮影しやすかったという意見も聞くけど。

G: 影響はかなり大きかったね。2月にポルトガルで撮影したきりギルバートと会っていないから。ヤツは新型コロナを警戒してどこにも行きたがらなかった。だからギルバートのパートのほとんどは地元リッチモンドで撮影されたんだ。たしかにパンデミックでLAは撮影しやすかったかもしれない。でも人によって新型コロナの捉え方が違うからね。でも最初はマジで恐ろしかった。すべてがシャットダウンされたしジョージ・フロイドのデモもあった。ヤバいことが起きまくっていたからスケートに専念するどころじゃなかったんだ。それもあって、その頃はあまりスケートができなかった。少なくともオレたちの場合、本格的に撮影を始めたのは6月か7月に入ってからだった。イライジャはほとんどの映像をLAで撮影。ヤツはひとりでNYに2回行っていたけどね。でもそれと2月のポルトガルツアー以外は基本的にふたりとも地元で撮影していたね。

V: 今回の作品は全体的にヴァイブスが良かったね。インスピレーションを受けた映像作品とかはあった?

G: そうだね。オレは'60年代後期の音楽のドキュメンタリー作品に影響を受けているんだ。当時の作品が好きでね。セロニアス・モンクのドキュメンタリー『ストレート・ノー・チェイサー』とか。ボブ・ディランのドキュメンタリー『ドント・ルック・バック』。ロバート・フランクが作った『コックサッカー・ブルース』というRolling Stonesについてのドキュメンタリーもあるけど、これは実際に上映禁止された作品。当時の作品はほとんどがモノクロで、16mmのカメラ1台と音響係だけで撮影されていた。そこにはある種の生々しさとリアルさがあって、それが大好きだった。でもそういう作品を自分で撮ったことはなかった。モノクロの16mmに音を入れるという手法が本当に好きだった。だから今回のプロジェクトの早い段階で試してみたんだ。それが作品に収録されるかどうかは別として。でも現像して音を入れてみたときに、これは絶対に作品の重要な部分を占めることになると思った。だからオープニング、中盤、モノクロ映像、タイトルの見た目や感覚とかは'60年代後期から'70年代初期の古いドキュメンタリー作品からインスピレーションを得ていると思う。特にロックのドキュメンタリー作品の影響が大きいね。

V: 個人的には映画『パリ、テキサス』が頭に浮かんだんだよね。

G: そう言われることも多いね。でもそれは音楽が原因だと思う。元プロスケーターのダニー・ガルシアは今ミュージシャンをやっているんだけど、ヤツとはいくつかのプロジェクトで一緒に仕事をしたことがあって今回のプロジェクトで何かできないか連絡してみたんだ。すると音源をまとめて送ってくれて。トレーラーとクレジットで流れる曲がそうなんだけどマジで最高。ボレロっていう中南米の音楽。ライ・クーダーが手掛けた『パリ、テキサス』のサウンドトラックに似ているんだ。でもたしかに『パリ、テキサス』は20年以上前から大好きな映画だから。20代の頃はVHSの原盤を持っていて毎日のように観ていた。だからこの映画の影響も入っているとは思う。タイトルは違うけど、イライジャのパートが終わって暗転してからスクリーンに「ALRIGHT, OK」と大きく出てくるところは無意識のうちに『パリ、テキサス』の影響を受けていると思うよ。

V: なるほどね。では本作で一番苦労したことは?

G: その答えは誰に聞くかにもよると思う。イライジャに聞いたら間違いなくメンタルバトルの克服になるだろうし。だって一時期はまったく何も撮れない状態だったから。プレッシャーを感じてどんどん悪い方向に向かってしまったんだ。そんな状態から脱出するには精神力が必要だし本当に難しいことだと思う。だからイライジャの場合は精神的な障壁。正直言ってオレが苦労したのは子供たちがずっと周りにいる自宅でこのビデオを編集することだった。これまではオフィスに行くか自宅で徹夜することもできた。本当にやりたい仕事なら長時間作業することも気にならなかった。でも今回は新型コロナのせいで子供たちが1日中家にいるんだ。毎日の限られた時間のなかで、どうやって作業を進めるか考えなければならなかった。だから早起きするしかない。今は健康に気を使っているから徹夜はしないようにしているし…。大変なのは編集する時間を見つけるだけでなく、限られた時間で気持ちよく編集に取り組まなければならないこと。疲れていたら意味がないんだよ。

V: では印象的なクリップは?

G: たくさんあるね。でもイライジャが車いす用のスロープから3本のレールをオーリーで越えるクリップが印象的だったかな。あれはオハイオ州なんだけど、プロジェクトがようやくまとまり始めたツアーだった。あのスポットには3回か4回通ったんだけど、その度に着地部分に車が停まっていて。キックアウトは一度もなし。でもいつ戻ってきても車が停まっているんだ。それで雨の日にホームセンターでカラーコーンと駐車禁止の看板を買ってもう一度見に行くことにした。着地部分を駐車禁止の状態にして数日後に戻ってくるとようやく車がない状態。時間もある。それでようやくメイクすることができた。そういうバックストーリーがあるからこそ大好きなクリップなんだ。試行錯誤して最終的に上手くいくのが最高だから。正直言って、イライジャはほとんどのクリップに悪戦苦闘していた。簡単にゲットしたトリックなんてない。何度も同じスポットに通って手にしたものばかり。イライジャはマジでがんばったと思う。

V: そうだね。それはオフショットにも表れてるよね。

G: でも一番印象に残っているのは最後のノーズグラインドのノリーフリップアウト。あれも全力で取り組んでいたし、撮影の終盤にトライしたわけじゃなかったから。締め切りまでまだ1ヵ月ほど残っていたから実はヒヤヒヤしてたんだ。レールは胸くらいの高さ。マジででかい。しかもフリップアウトだからね。着地で足首が巻き込まれないか心配だったんだよ。そうなればすべて終了だから。まだ1ヵ月も時間が残っている状態でトライするにはリスキーすぎるトリックだった。まだまだ撮るべきものが残っていたから緊張したよ。それにあの日はLAで大火事があったんだ。だから空が真っ赤。大げさじゃなくて火星みたいだった。あんなLAは見たことがない。空が本当に赤かったんだ。煙もすごくて太陽の光がぼやけるくらい。本当に奇妙な日だった。煙の臭いもヤバかった。イライジャは気分が悪くなって咳をしていた。外出禁止令が出たほど煙がすごかったんだ。

V: ゾッとするね…。ということは色味を修正したんだね。

G: そう。マジで妙な日だった。スポットが大きな駅の近くだったから変な連中もウロウロしているし。空が真っ赤で煙だらけということもあってストリートには狂気のエネルギーが漂っていた。しかもイライジャにとっては3回目の訪問。これがメイクできる日という確信がなぜかオレにはあったんだけどね。でも何回トライしてもまったくメイクに近づかない…。そして何かが吹っ切れて、何があっても乗りに行くという気迫で改めてトライし始めた。メイクした瞬間は最高だったよ。ヤバいトリックだからね。あれをメイクしたときにマジで最高のパートになるって確信した。だって締め切りまでまだ1ヵ月も時間があるんだから。

V: 素晴らしい。ちなみにグレッグにとってオフショットはどれくらい大切なの?

G: 個人的にはかなり大切だね。もちろんスケートが主役だけど、ふたりについての作品にしたかったから。それに今年はクソみたいな年だったから観ていて気持ちのいいビデオにしたかったんだ。真摯な気持ちが伝わるような作品というか。だからオフショットは超重要だと思う。イライジャが犬と過ごしていたり、キレてピクニックテーブルをひっくり返したり。人生そのものだよ。そういった映像があるからこそ彼らのスケートにも感情移入できると思うんだ。少なくともオレはふたりのスケートに共感した。だからオフショットは大切。何よりも編集が楽しくなる。

V: TWS、『DC Video』『Mind Field』『Propeller』…。これまで数々の作品を手掛けてきたけど、映像制作を始めて今年でちょうど20年になるんだよね?

G: そう。最近気づいたんだけどね。20年前に初めて作ったTWSの作品が“Alright, OK”とほぼ同じ日にリリースされたんだ。2000年の11月だったと思う。

V: 当時と比べて映像制作の取り組み方は変化したと思う?

G: どうだろうね。正直言ってあまり変わっていないと思うけど、つねに新しいことに挑戦したいとは思っているかな。繰り返しはイヤだから。最初にやったTWSのビデオは、自分にとって本当に勉強になったと思う。あれがあったからビデオを作る自信がついたようなものだから。でもオレにとって本当に大切なことは、あくまでも自分は協力者であること、そして主役のスケーターたちが作品に満足すること、というのは今も変わっていない。自分の個人的な作品だと思ってビデオに臨んだことは一度もない。だってスケートビデオは登場するスケーターの作品なんだから。映像をまとめてディレクションはするけど主役はスケーター。だから使用する音楽やトリックを決めるときはスケーターの意見を聞くようにしてる。スケーターが身体を張ってさまざまなトリックに取り組んでいるんだ。彼らのレガシーであるべきだ。それを忘れたことは一度もないかな。その後はどうやって新しい手法を取り入れようかとか、前作と違うことをしようとか、そういうことを考えている。ビデオに出演しているスケーターが自分たちのビデオだと感じることができて、誇りに思えるようなものにしたいね。

V: では今回の作品で取り入れた新しい試みは?

G: モノクロのフィルムに音を入れて古いドキュメンタリーの雰囲気を取り入れたこと。これはオレにとって新しい試みだった。スケートビデオで35mmを使ったのも初めてだね。それ以外はいつもよりもっと偶然性を大切にするようにした。偶然映像がある場所でハマったらそのまま動かさないみたいな感じ。

V: ではタイトルの“Alright, OK”に関しては?

G: 正直なところ、ふたりというコンセプトに合うタイトルを探していたんだ。要はふたつの言葉やふたつの名前を足したもの。あとはいろんな解釈ができるようなタイトル。“Alright, OK”は新型コロナの前に決めたから、世の中がクソみたいになったこととは関係ない。ある意味、ちょっとしたジョークだね。イライジャとギルバートのパートが傑作になりそうな予感がしたから「まあ、いいんじゃない?」みたいなニュアンスにしたんだ。ふたりのパートを観たらみんなそう言うだろうと思ったし、実際にコメント欄を見るとそういう声が多かった。オレが影響された音楽のドキュメンタリー作品のタイトルもそのまま曲やアルバムのタイトルになりそうなものばかりだった。そういった響きのタイトルにしたかったっていうのもあるね。

V: さっき言ったように今年は本当にクソみたいな1年だった。新型コロナだけじゃなくて、ジェフ・グロッソとキース・ハフナゲルも亡くなったし…。この作品を観て安心したというか、気持ちが晴れたような気がするよ。

G: そうだね。今年は今まで以上に人の気持ちを考えた作品を作りたいと思っていたし、少なくとも自分が観て気分が良くなるものを作りたいと思っていたんだ。だからこそダニー・ガルシアの音楽を使ったんだと思う。そして使用したオフショットもユーモアがあっていい感じなんだよね。ギルバートとイライジャがそれぞれ愛犬と一緒にいるようなオフショット。今年がどのような年だったかということを考えると、こういう安心できる映像が大切だと思ったんだ。自分も含めてみんなが観ていい気分になれるような作品にしたかった。

V: 間違いない。感謝。では最後に今後の予定は?

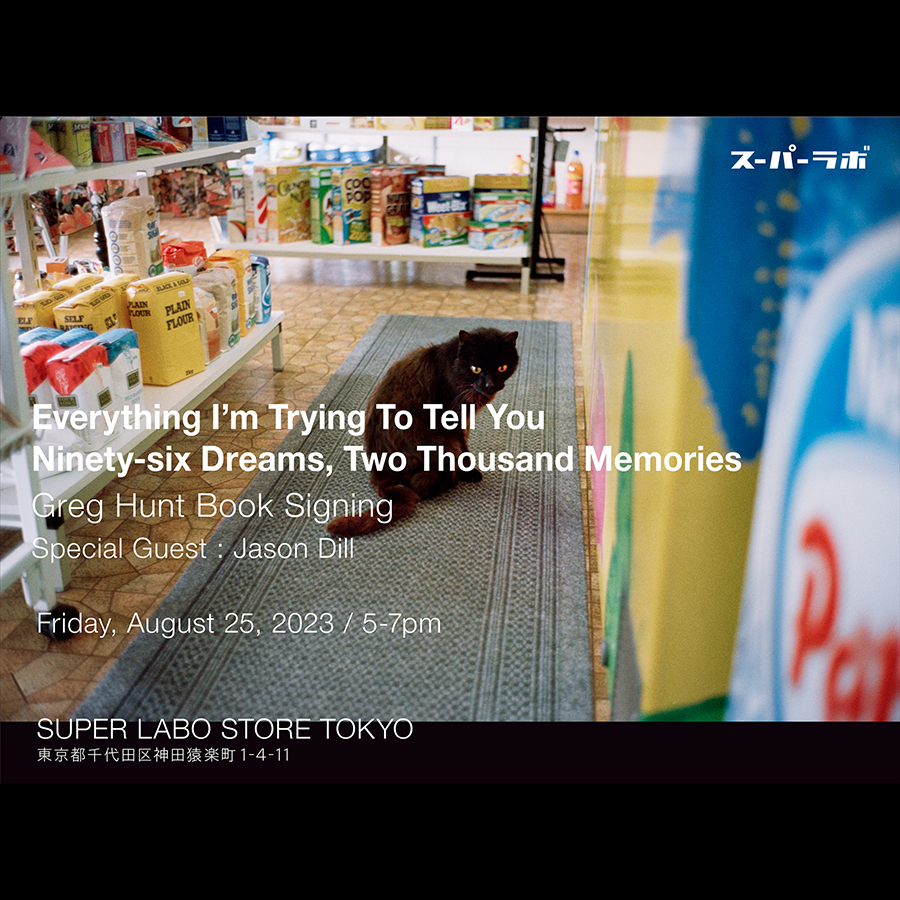

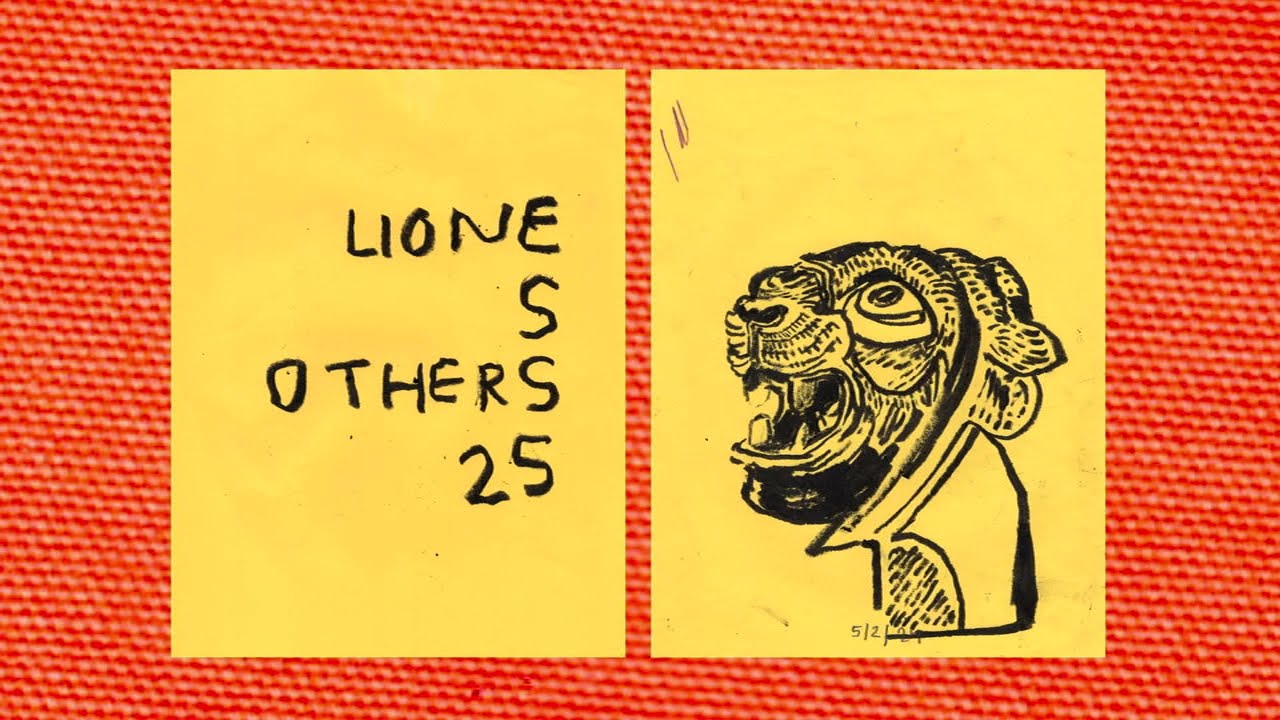

G: Vansのプロジェクトがつねに控えてるね。来年に向けて新しいプロジェクトに取り組んでるよ。まだ具体的なことは言えないけど、今からワクワクしている。それ以外だと、15年以上に渡ってジェイソン・ディルを撮影してきたんだけど、それを2年ほど前に『NINETY-SIX DREAMS, TWO THOUSAND MEMORIES』という写真集にしたんだ。そしてSuper Laboがそれの日本版を出したばかり。これはオレにとって本当に名誉なことだし、本当に素晴らしいこと。ディルもオレも日本の文化と写真集の大ファンだから。 そして1月17日までSuper Labo Store Tokyoで写真展を開催してる。 ディルの面白い私物とかも展示してるから是非チェックしてほしい。オレは日本に行けなかったけど実現できてうれしいよ。そんな感じかな。

Greg Hunt

@huntfilmwork

LAを拠点に活動するスケーター、映像作家、写真家。'90年代にStereoの一員としてスケートキャリアを謳歌、現在はVansの専属フィルマーとしてスケートビデオだけでなくミュージックビデオなども手掛けている。代表作は『i.e.』『DC Video』『Mind Field』『Propeller』など。