スケートボードに魅了された幼馴染の写真家とディレクター。30年の月日を経て、多感な青春時代に心を奪われたスケートバイブルを再訪する。

──TARO HIRANO × TETSU NISHIYAMA

[ JAPANESE / ENGLISH ]

Photos_Junpei Ishikawa

VHSMAG(以下V): まずふたりの関係性から教えていただけますか? 幼馴染なんですよね?

平野太呂(以下H): そう。でも僕らは幼馴染の概念が少しおかしくて。通ってた学校が小中高一貫教育の私立だったから同級生は小学校からずっと一緒。みんな同じ中学と高校だから遊びも一緒で。だからよく言われるんだけど幼馴染ってあまり思ったことがないんだよね。どちらかと言うと友達って感覚かな。

V: ではスケートを始める前からの仲ということですか?

西山 徹(以下N): そう。スケートと違うことをして遊んでた。

H: 徹の家に遊びに行ったり公園で追いかけっこしたり(笑)。ゲームセンターや駄菓子屋に行ったり。スケートに出会う前から一緒に遊んでたね。

V: 俗に言う幼馴染ですね(笑)。ではスケートを始めたのも同じ時期だったんですか?

H: 同じ日ではないけど同時期だね。僕らはまずBMXから入ったんだよね。徹が先に…Mongooseだっけ?

N: Diamondback。その頃の記憶は曖昧で結構忘れちゃってるんだよね。

H: 徹がDiamondbackのオールメッキのBMXを幡ヶ谷のCircus Circusっていうお店で買ってて。中1の頃だね。

V: ではまずはBMXを通してアメリカのカルチャーに出会った感じですか?

N: その前に音楽とか映画とかかな。

H: 映画もみんなで観に行ったよね。当時は子供が出てくるハリウッド映画がたくさんあった。『グーニーズ』、『ポリスアカデミー』、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とか。ちょっと前に『E.T.』とか。だからアメリカとは小学校の頃に出会ってたかな。

V: そこからBMXを挟んでスケートに出会うわけですよね。『The Search for Animal Chin(以下Animal Chin)』のリリースが'87年だったからスケートを始めたのは'86年くらいですか?

N: たぶんそう。後追いだったけど、初めて観たビデオは『Future Primitive』だね。それから『Animal Chin』が出て自分たちのバイブルになっていくっていう流れかな。その間にNSAのオーシャンサイドの大会のビデオとかを観たり。当時のスケーターの着てるものとか履いてるもの、流れる曲、会場のお客さんとか…映り込むすべてのものを食い入るように観てた(笑)。

H: ランス(・マウンテン)が逆立ちで客に突っ込んでいくヤツって何だったっけ?

N: それは『Future Primitive』のSactoのセクション。

H: そっか。そういうのよく観てたよね。いわゆるパーキングロットデモみたいな(笑)。

V: ではBMXから自然の流れでスケートを始めたんですか?

H: 僕の記憶だとCircus CircusでBMXの洋書マガジンを見てると、その中にスケートショップの広告があったんだよね。当時の広告は板がズラッと並んでる感じで。80'sのボードグラフィックってすごいじゃない。中1だったから「これがかっこいい」とか言い合ってた(笑)。それでCircus CircusにもPowell Peraltaの板とかTシャツも置いてあったんだよね。いわゆるボーンズブリゲードのアイドルたちの板が揃ってた。それでスケートを始めた感じだね。

N: そうだね。僕もその記憶(笑)。

H: BMXはロゴはあるけどグラフィックはないじゃん。だからPowell Peraltaのあの強烈なグラフィックに惹かれたんだと思う。

V: 当時のスケート事情はどうでした? どこで滑ってたんですか?

H: 始めた頃は友達の家の前。東京にスケートシーンがあることも知らなかった。さっきも言ったように一貫教育だったから、みんな住んでる場所もバラバラだったんだよね。地域性も特になかった。だからあまり他のスケーターと出会わなかったような気がする。

V: では学校のコミュニティで完結してたんですね。

H: そうだね。友達の家の前でジャンプランプを作ったり。渋谷の徹の家のほうに行って西郷山公園で滑ったり、ジャブ池に行ったり。スケーターはいたけどあまり交わらなかったよね。だから最初の頃の行動範囲はローカルだった。Circus Circusの前とか。この店はプラモデルや自転車も置いてるホビーショップだったから、スケーターが集まるような場所でもなかったし。先輩スケーターがいるような感じでもなかった。

V: スケーターとして、当時のお互いの印象はどんな感じでした?

H: 徹は何をやるにしても早かった。ボーンズブリゲードばかり観てたんだけど、僕はキャラ的にランス・マウンテン、徹はトミー・ゲレロが好きだった。当時のゲレロってストリートを専門にやり始めたりとか、かなり先進的だった。動きも独特だったし。そういうのに目をつけるのが徹だった。僕はランスみたいに「キャラだけで行く」みたいな(笑)。だから技とか乗り方とか、ちょこっとオーリーしたりとか。徹はそういうのを先にやってたね。

V: ボーンズブリゲードで誰が好きかで、どんなタイプの人間かわかりますね(笑)。

N: 太呂が最初に乗ったのはVisionのPsycho Stixだったよね。でもその後はずっとランスを乗り続けてた(笑)。ランスの滑りがそうだったように、安定したスタンダードな滑りをきちんとやるっていう。プロセスを大切にする姿勢は何に対しても同じだよね。「しっかりやる」っていう。オレはそういう滑り方はしてこなかったから…。ラフだよね。性格が出る(笑)。

H: ランスの滑りは今でも基本に忠実だよね。ブレないし。

V: そうして'87年に『Animal Chin』に出会うわけですけど、どうやってビデオを入手したか覚えてます?

H: 全然覚えてないな。Circus Circusだったか…。ワリカンして買ったんだよね。

N: シュリンクされてたのは覚えてるね。底の部分だけ切り取ってシュリンクを残してた。それをみんなで回して観てた感じ。その頃は渋谷に集まることが多かったからうちに持ってきて観るのが多かったような気がする。

H: 『Future Primitive』まではハードケースなんだよね。でも『Animal Chin』から紙ジャケになった記憶がある。

N: 買ったのは原宿のムラサキかCircus Circusのどっちかだったと思う。

V: 初めて観たときの衝撃ってどんな感じでした?

H: トニー・ホークがいかにもアメリカを代表する青年って感じで…。ヘアスタイルも2ブロック、80'sのシャツとかピンクのカラーリングとか。かっこいい白人の象徴というか。まあ、それくらいの印象だったんだけど(笑)。

N: 『Future Primitive』でNYで滑るシーンがあるじゃない? あれがストリートスケートという印象を強く残してて、『Animal Chin』ではそれにテクニックとか技が増えてSFのチャイナタウンで滑り始める。「ストリートってこうやって滑るんだ、こういうところを見て遊んでるんだ」って…真似したよね。「ここはあのビデオのあそこっぽい」とか「ここアメリカっぽくない?」みたいな感じで(笑)。

H: 『Animal Chin』で一気に垢抜けた感じがあったな。『Future Primitive』まではちょっとダークなところもあって。ビジュアルも黒だからそうじゃん。今考えれば『Animal Chin』は「うまくパッケージングされてたな」って思うね。

N: もはや映画だった。

V: 『Animal Chin』はハワイのワロウズに始まり、SF、バックヤードランプ、ピンクモーテル、ブルータイルラウンジ、チンランプといろんなセクションがありますが、その中でも印象に残っているのは?

N: バックヤードランプのレイ・アンダーヒルに行く前の、ジム・シーボーがジャンプランプを運んでるSFの壁のパート。フロントウォールがヤバいやつ。

H: 「誰だこいつ?」みたいなやつだ。当時は誰か全然わかんなかったよね。「なんでスイングトップみたいの着てんの?」みたいな(笑)。

N: 黄色いやつね(笑)。

H: ジャンプランプまでのプッシュの歩幅と音楽が合っててすごく盛り上がるところだよね。こないだ観たら、ゲレロがダウンヒルをリードしてて。「オレの街だ~!」みたいな感じで(笑)。すごく「いいな~」って思った。まあ、でも僕はワロウズが一番好きだけどね。始まり感とか、「Tommy Guerrero」とか「Mike McGill」とか名前が出て画面が止まるじゃん。「うわ、始まった~」っていうワクワク感をここですごく感じる。

──西山 徹

V: では『Animal Chin』の魅力は何でしょう? リリースから30年以上経った今でもおふたりにとって特別な作品なわけじゃないですか。

H: なんだろうね。僕が思うのは、ステイシー・ペラルタが初めてやりたいことをできた作品だからなんじゃないかな。あれから『Ban This』や『Dogtown and Z-Boys』とかを作っていくわけだけど、それのスタート地点だと思う。もちろん『Future Primitive』もあったけど、ステイシーの作品の中で初めて映像作品として完成した形だったんじゃないかな。

N: なるほどね。僕の場合はスケートボードとかアメリカとかが好きなときの向上心MAXの時代に出会った作品だからかな。だからやっぱりそれがベースになるし、自分にとって大切なプロセスだったんだなって思う。あの時代にあれを観たから自分にとって大切っていうのはあるよね。今の時代の若者にあの作品を見せても退屈なのかも。

V: 当時の思い出が蘇るノスタルジックなものではありますよね。職業柄、大人になってボーンズブリゲードの面々に会う機会もあったんじゃないですか?

H: ただ見かけたのをカウントしないなら、トニー・ホークとマイク・マクギル以外は会ってるかな。

N: ランスとはLove + Gutsでアートショーを一緒にしたでしょ?

H: そうだね。でもその前に雑誌RELAXで取材させてもらったことがあって。プールの写真集を撮ったときもランスに会いに行って話を聞いたりサルバを紹介してもらったりしたから。デモとかは見に行ってたけど、ランスとちゃんと話したのはそのときが初めて。2003年頃だったかな。ゲレロはもう少し前に会ってたかもしれない。

N: 会ったことがあるのはトミー・ゲレロとランス・マウンテン。ランスは渋谷の16でやったLove + Gutsで紹介してもらったのが初めて。TGは一緒に滑ったことがあったんだよ、実は。’90年代にMAPSっていうパークがあったんだけど、Realをスタートさせたばかりの頃でTGがシーボーと一緒に来日して。でもきちんと話をするようになったのは最近。TGがミュージシャンの活動をし始めてから。

V: 子供の頃のヒーローに会う感覚はどんな感じでした?

H: ランスとゲレロを前にして童心に帰るというのはもうさすがにないよね(笑)。最初は「あっ!」て思うけど、よく考えてみればそんなに年も離れてないし。大人同士の付き合い。そうじゃないと向こうもやりづらいと思うし。

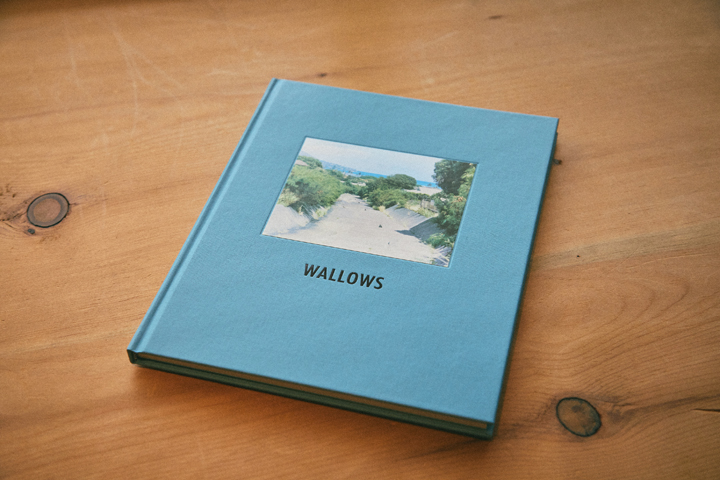

V: 子供の頃に感化された『Animal Chin』から30年以上経って、ワロウズをテーマにした太呂くんの新刊『I HAVEN'T SEEN HIM』がリリースされました。しかも西山さんが立ち上げた出版レーベルSIGN by DECENDANTから。5月末には原宿のBOOKMARCで本作の写真展も開催してましたよね?

N: 今回の写真展の期間は10日間だったかな。これまでも何度かアートショーとかエキシビションみたいなものは主催してきたけど、今回の写真展を振り返ると自分たちだけでやるって意識があったから在廊する時間が長った。今までだと誰かにやってもらうパートも自分たちでやったし。最初から最後まで自分たちで考えて、作って、観てもらう。さらにはトークショーを設けたり。今回の写真展はすべて仲間だけでやったから思い出深い。その昔にMinor Threatのイアン・マッケイがFugaziになって、彼が行ってきたそういうプロセスに近いような気もしていて。振り返ると、こういうことを今やりたかったというか、やらなきゃいけなかったというか…まだどっちかわからないけど、必然だったと思う。後付けになちゃうんだけどね。

──平野太呂

V: そもそも出版レーベルを立ち上げたきっかけは何だったんですか?

N: かなり遡るんだけどね。太呂と何かふたりでやってみようって話になって、まずは自分たちが幼い頃に行ってたCircus CircusのTシャツを作ることになった。作ったはいいけど「どこで売ろう?」みたいな(笑)。売らなくてもよかったんだけど「いいタイミングでリリースしたいね」って。それで作品集とか写真展とか、何をやろうか探ってたんだよね。

H: そうだね。事の始まりから話すと、僕は徹がやってるDESCENDANTに内包されてるZineの撮影をここ何シーズンもやってて。毎回「次はどうする?」って話になるんだけど、そのときに徹が「一緒に何か作れない?」って言ったんだよね。今回の写真集を撮り始めてたか偵察に行ってたかくらいのときで、一緒に何かやるならワロウズがいいと思ってた。でも写真集は完成まで2、3年かかると思ったから、まずはCircus CircusのショップTシャツを作ろうってなったんだ。ふたりでやるならルーツを見直そうって。

V: 今回のプロジェクトはそこからのスタートだったんですね。

H: それでそのシャツをどんな形で発表するのがいいか考えたんだよね。ちょうどゲレロとDESCENDANTのZineを作ったところだった。ジャパンツアーで撮影させてもらった写真を使わせてもらって。だから「TGも絡めて何かできたらいいね」って。同時にワロウズの本も作りたかったから、写真展をやってオープニングでゲレロが片隅で演奏してくれたらというアイデアも出てきて。そんな感じでゲレロの都合が合うまで1年半くらい待ったのかな。それでゲレロの来日が決定してからBOOKMARCのギャラリーを押さえて、それに合わせて本を作っていくことになった。

V: かなり計画的に進めていったんですね。

H: そう。となると追加で撮影が必要だからハワイに飛んで…。編集者もいないから、スケジュールの進行はすべて自分たち。でもデザイナーは絶対に必要だから、デザインの道を進んだ同級生に頼んで…。そうやって一緒に『Animal Chin』を観たあのときの仲間が集まってこのプロジェクトをやることになった。Circus CircusのTシャツのデザインをやったのも他の同級生。(竹村)卓も写真展でワークショップをやったし。自然と当時の同級生が集まっていった。

V: 当時の仲間が近いコミュニティでそれぞれ今も活躍してるのはすごいことですよね。

N: みんな持ち寄りでできることをやってたよね。

H: この歳になってもみんな何かをやってて、こういう形で集結できたのは僕たち的に満足感があった。

──平野太呂

V: 太呂くんは写真集の完成までワロウズに3回ほど通ったんですよね?

H: 1回目は別件の仕事で行ったハワイでオフの日ができたとき。どうやって時間を潰そうか考えたときに「ワロウズってハワイだよな」って感じで。それで卓が一度ゴトケン(ケン・ゴトウ)とワロウズに行ったって話を聞いたことがあったから連絡して場所を聞いたんだよね。そのときは入り口がどんな場所かわからなかったから、デッキもカメラも持っていかなかった。現場に着いたら思い描いたワロウズそのままで。ひとりで無言で興奮して上まで歩いて戻ってきて。そのときに写真を撮りたいって気持ちになった。『POOL』を撮ったときと同じで、撮りたいと思う条件が自分の中で揃った感じがした。それでまた戻ってきて撮り始めるんだけど、天気が悪くて水が流れてたりいろいろあって何回も通うことになったっていう。

N: そう、最初は太呂から「ワロウズに行ったよ」っていう感じの連絡があったんだよね。

H: たしか同級生のグループメールにワロウズの写真を送ったんだ(笑)。みんな「まだあんの?」みたいな。そんなメールはしてたかもね。

N: 「あ、ワロウズの存在忘れてた」って感じだった(笑)。ハワイにはしょっちゅう行ってるけどワロウズはすっかり忘れてた。

H: 子供の頃に観てた場所だから、現実に存在するなんて考えもしてなかったから。不思議な感覚だったかな。路面もザラザラだし。路面は当時よりもさらに悪くなってるはずだよね。

V: 西山さんもワロウズに行きたいと思いました?

N: そうだね…まあ、行ってみたいかな(笑)。さすがに滑れないと思うけど、あの場所に立ってみたいという気はする。

V: 写真展のオープニングではゲレロも演奏して、改めて『Animal Chin』を観たんですよね。

N: そう。HascoにDVDを提供いただいて同級生、Skate Thing、Yoppi、Akeem、ミノくんとか当時を知るスケーターも呼んでコメンタリーをしながら観たんだ。結構おもしろかったよね。

V: 30年振りに観てどうでした?

N: 大画面だったからね。昔はブラウン管だったから。あんな大きな画面で観ることになるとは思わなかった(笑)。

H: まあ、スキップ(・エングブロム)が出てるとか、ナタス(・カウパス)もいるとか。そういうオタク的な発見はあったけど…。

V: 今観ると演技がちょっと恥ずかしいですよね。

N: ゲレロのミルクパックのシーンは…セリフ真似てました(笑)。

H: 「ノーウェーイ! ジスイズエット、ジスイズエット!」って(笑)。

V: 今回の写真集はボーンズ・ブリゲードからのコメントが寄せられてて感動しました。でもひとつ気になったことが…ひとり足りないですよね(笑)。

H: そうなんだよ。初めはゲレロにもらおうとしか考えてなかったんだけど、卓を通してランスに頼んだんだ。そしたらみんなに連絡してくれて。トニー・ホークはすぐにコメントをくれたんだけどキャバレロとマクギルだけ全然返信がなくて…。それでゴトケンにマクギルの携帯番号を聞いて(笑)。それでテキスト送ったら「いいよ」って返事が来たからメールで詳細を送ったら音沙汰なくなって…。そこまで行ったんだけどダメだった。キャバレロはジョー・ブルックにアドレスを聞いてメールしたらギリギリ返事があった。

V: なるほど。足りないのがマクギルだから勘ぐりました(笑)。

H: コンプリートしたかったけど間に合わなかった。入稿ギリギリまでがんばったんだけどね…。

N: でも最後に届いたキャバレロのコメントはうれしかったね。絵文字付きで(笑)。現代風な方法でいいコメントだった。

H: そうだね。グループメールにコピペして「キター!」って送ったもんね(笑)。

──西山 徹

V: 楽しそうですね(笑)。今回は幼馴染同士で完成させたプロジェクトですけど、振り返ってみてどうですか?

N: これまでも洋服作りとかDIYでやってきたけど、今回のDIYは集中する時間が長かったという印象かな。みんながすごく集中して完成させたプロジェクトだった。それが思い出深かった。いい時間だったね。やっぱ「DIY」という感じだった。

H: 昔からの仲間で作ったっていうのは自分たちにとって大きかったよね。それぞれが役割を着実にこなしてくれたから完成することができた。自分も含めてちゃんとできたなって。もうみんないい大人だけど、これは大人に「やれ」って言われてやったことじゃないっていう。そういう意味で満足できたかな。マクギルのコメント以外はね(笑)。

N: この本は一見スケートボードと何の関係もないように思えるけど、それがベースにあるからね。今回の出版レーベルのSIGNの話に戻るんだけど、まずはCircus CircusのTシャツがあって、写真集を作ることになって、それを一緒に売ろうってことになって。写真展をやってTGを呼ぼうってことになって…。「そうなるとレーベルが必要だね」って太呂に言われたのがSIGNを立ち上げたきっかけなんだよね。だからすべて後付け。DESCENDANTから写真集を出すのも変だし。だからもともとは太呂のアイデア。

H: そうだったね。そしたら徹が「SIGN」ってアイデアを出してくれて。

N: 太呂が言う、作品を撮りたいと思う要素の中に人の「気配」というものも含まれていて。その「気配」を取って英語にしたのが「SIGN」。

V: じゃあ今回の『I HAVEN'T SEEN HIM』を出版するために作ったレーベルってことですか?

N: そう。レーベルありきじゃないから、この先のリリースもまだ決まってない。

V: 『Animal Chin』は「アニマルチンは見つからなかったけど、その道中が楽しかったからいいじゃないか」というのがオチでしたけど、今回のふたりのプロジェクトと重なっているというか…。結果だけでなく、仲間と一緒にある意味ひとつの旅に出たというプロセスにも大きな意味があったと思います。

H: そうだね(笑)。僕らが「遅れてやってきたボーンズブリゲード」じゃないけどね。写真展のオープニングのゲレロの演奏の後くらいにインスタにもポストしたんだけど、「もしかしたらアニマルチンを見つけちゃったかもしれない」って思った瞬間があって。今回の写真集のタイトルは「まだ見つけてないよ」っていう意味なんだけど、卓がランスにみんなのコメントを求めたときに「まだチンを探してるヤツにメールを転送しとくね」って返事が来たんだ(笑)。今回、ゲレロが上機嫌で協力してくれて、周りのみんなも喜んでくれて。「答えはこれかな?」って思ったよね。

N: まあ、もしかしたら自分たちがそれなのかもしれない…みたいなことを感じたかもね。実在するものではないかもしれないね。

H: 見つけたと思ってもまたすぐ姿をくらましちゃうんだけどね。一瞬アニマルチンが見えたような…そんな気がしたかな(笑)。

平野太呂

@tarohirano77

1973年生まれ。東京都出身。SLAPの表紙を初めて撮った日本人フォトグラファー。現在はCDジャケット、ファッション誌からカルチャー誌などで幅広く活動。代表作は『POOL』、『I HAVEN'T SEEN HIM』など。

西山 徹

@tetsu_nishiyama

1974年生まれ。東京都出身。WTAPSとともにディレクションを手がけるDESCENDANTから出版レーベルSIGNを立ち上げ平野太呂の写真集『I HAVEN'T SEEN HIM』を刊行したばかり。

『I HAVEN'T SEEN HIM』

価格:¥4,320

問い合わせ

DESCENDANT

03-5784-0314 / www.descendant.jp