初めてエントリーしたスケートコンテストは、自分がスケートを始めて1年くらいの頃。それまでコンテスト、大会のようなものの類を経験したのは中学に入学して少しだけかじったサッカー部の大会くらい。ちょっとイケてるはずのサッカー部のイメージとは程遠いもので、超が付くほどの弱小チーム。かといって向上心を持って取り組む雰囲気でもなかったので、大会で勝った試しがありません。そのうちスケートをやり出したあたりから次第にフェードアウト、ほどなくしてサッカー部もほぼ廃部のような形に。そんな中坊ライフだったので、自分の意志で上を目指すべくエントリーしたスケートコンテストはいくらか記憶に残っています。実家から少し離れた町の公園にある駐車場で開催された昔ながらのローカルコンテスト。ボックスのついたバンク to バンクでオーリーとKグラインドくらいしかメイクできず、乗りたかったトリックもハズして予選落ち。しかしコンテストという普段とは違った環境の中で、短いながら培ってきた自分のスケートを披露する楽しみを理解した瞬間でもありました。

年に数回なにかしら、どこかしらで開催されていたそんなローカルコンテストくらいしか当時の自分は知りません。あれから長い年月が過ぎ、現在ではひとえに「コンテスト」といってもその幅も広がり、内容も深くなったものです。ローカルコンテストも多種多様な工夫が織り込まれ、一方では世間が注目するオリンピック競技にも発展を遂げたりしている現在です。'70年代にはフリースタイルやスラロームといった競技が、'80年代にはバーチカルやストリートスタイルのコンテストの走りのような競技が、'90年代以降はストリートスタイルのコンテストを中心にバーチカル・パークのコンテストも盛り上がりを見せ、現在行われている世界規模のビッグコンテストの動きに繋がっていきます。すべてを見てきたわけではありませんが、コンテストの内容が時代と共に移り変わっていく様子はなんとも興味深いものがあり、「この先はどうなっていくのだろう…?」と想像を膨らませるのもまた楽しい。

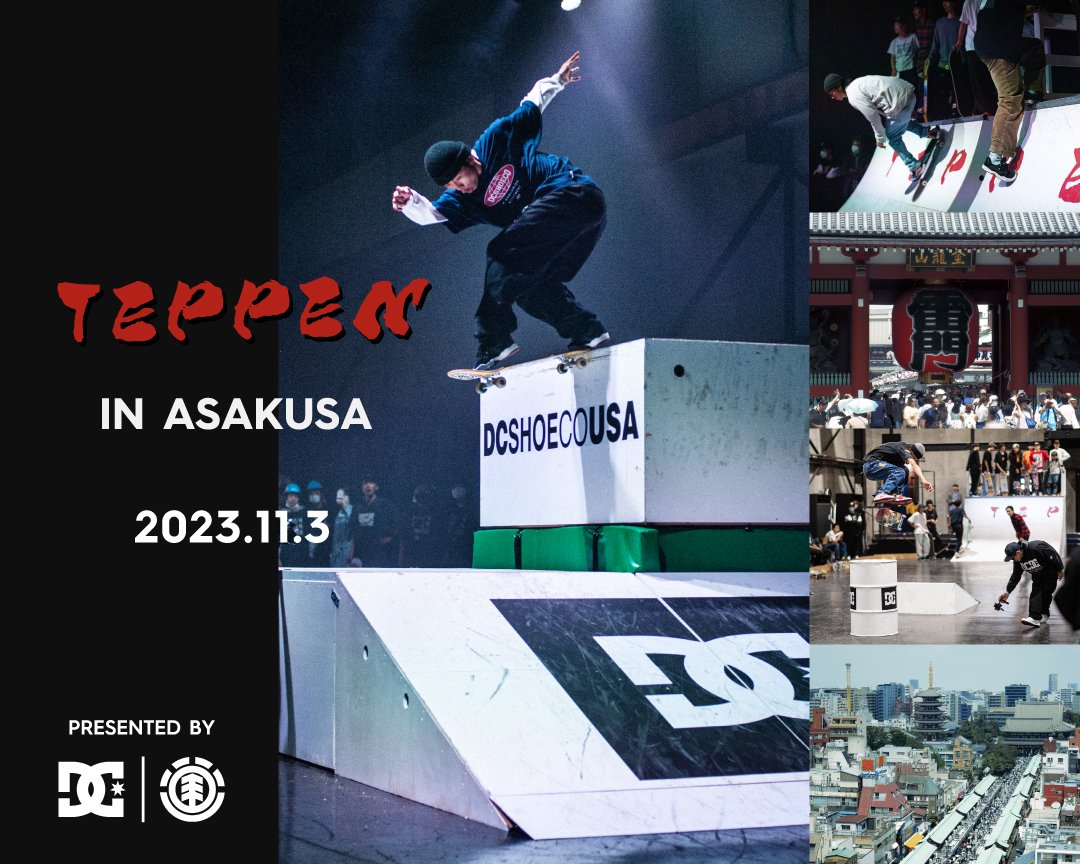

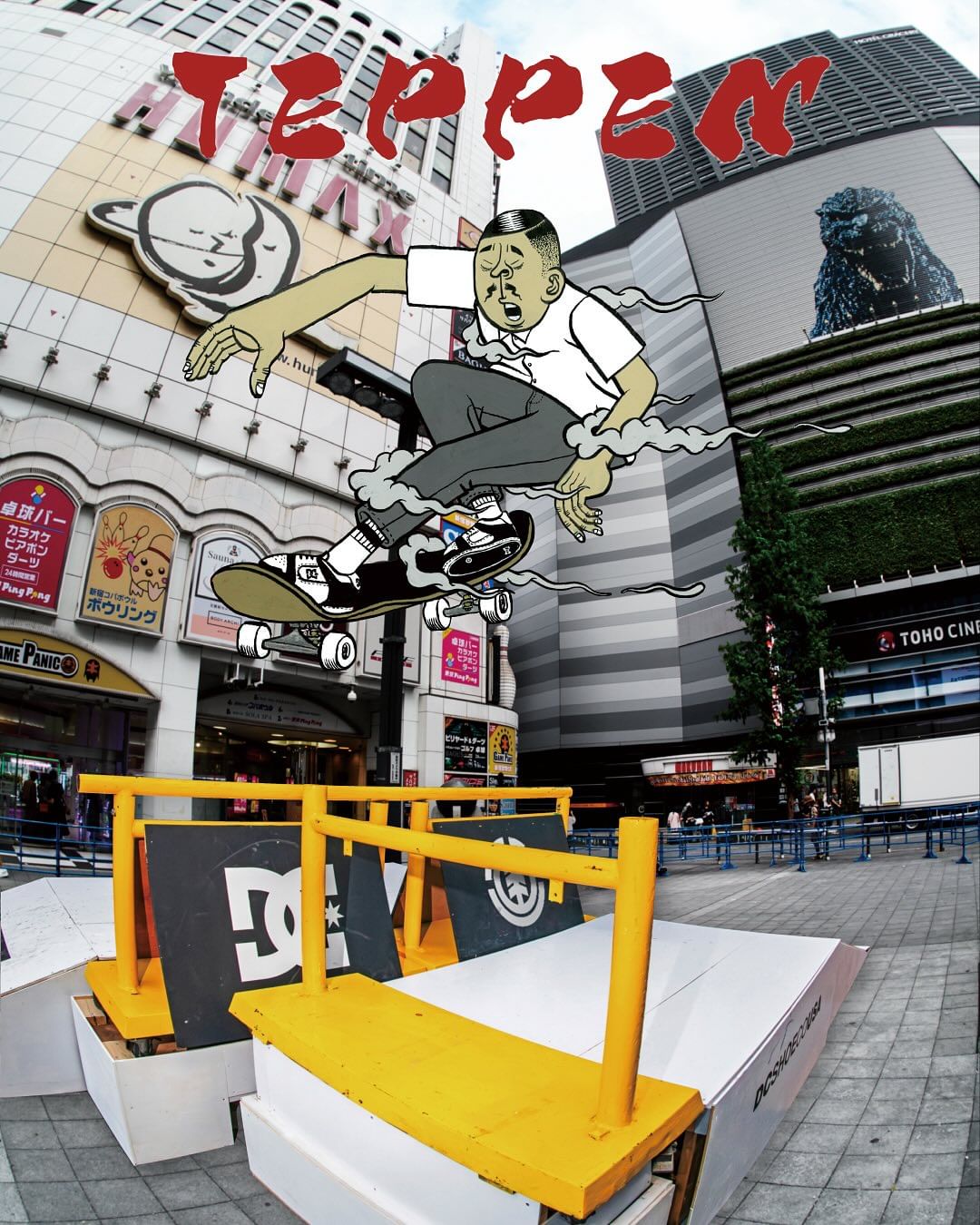

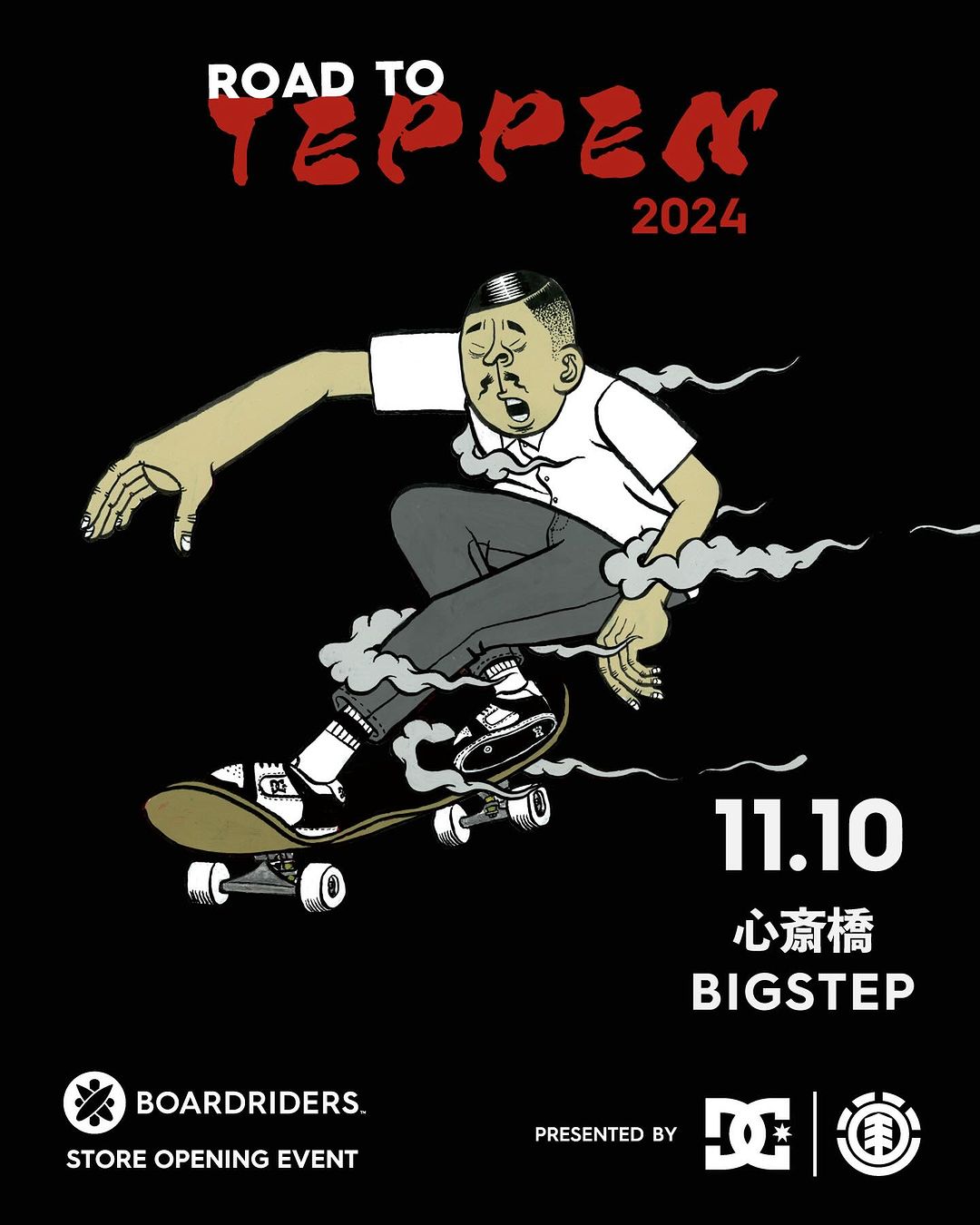

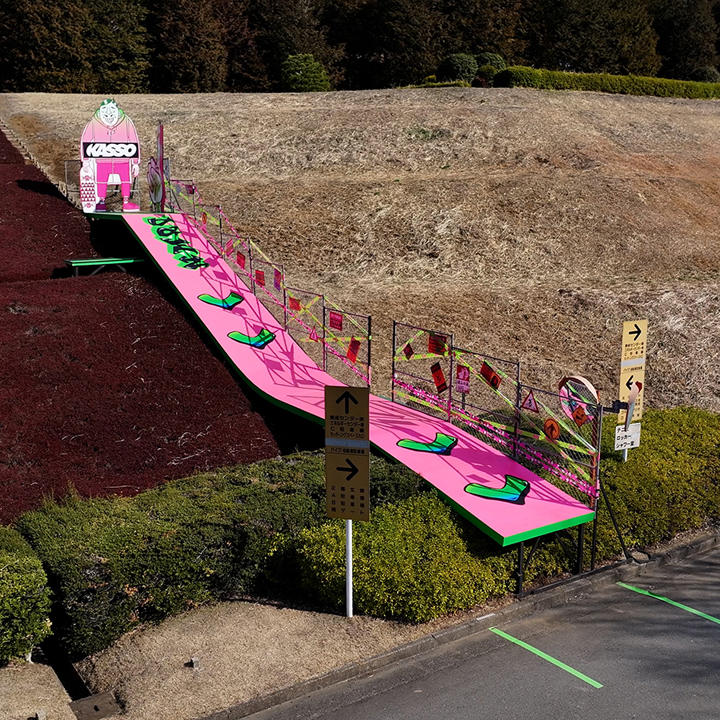

ここ近年の、新しいコンテストのあり方として真っ先に思い浮かぶのはDimeのGlory Challengeだったり、先日公開されたSwampfestだったりします。「どれだけハイレベルなスケートを披露できるか」という従来のコンテストとはまた一味違う、「このセクションは攻略できるのか、できないのか」というスケートボードの原始的な楽しみが反映されるいい企画だと思います。ここ日本でもそんな流れが「Teppen」や「Kasso」といったイベント・コンテストとして定着しつつあります。両イベントのコース施行で携わらせてもらいましたが、特にKassoは「これホントにいけんの…無理くない!?」とか思いながら日々作業を進めておりました。これから数十年後のスケート誌には「2020年あたりからヘンなコースを使ったコンテストが開催されるようになる」とか書いてあるんでしょうか。またそれらを意識したようなパークも作られていくんでしょうか。スケートボードがまたひとつ深化している現在進行形を、今の僕らは見ているように思います。

—Kazuaki Tamaki(きなこ棒選手)